「不動産会社を選ぶとき、事務所や広告で見かける免許番号の“(1)”や“大臣免許”、本当に正しく意味を理解できていますか?毎年約12,000社が新たに宅建業免許を取得し、全国で【約13万件】もの不動産業者が活動しています。しかし、免許番号の仕組みや見方を知らないまま業者を選んでしまうと、思わぬトラブルや無許可業者による被害に巻き込まれるリスクも…。

実際、国土交通省によると過去5年間で【2,500件以上】の行政処分事例が報告されており、免許番号の確認不足が原因となるケースも少なくありません。特に2025年の宅建業法施行規則改正では、レインズ(指定流通機構)登録事項の追加など、免許番号の表示ルールや調査のポイントが大きくアップデートされます。

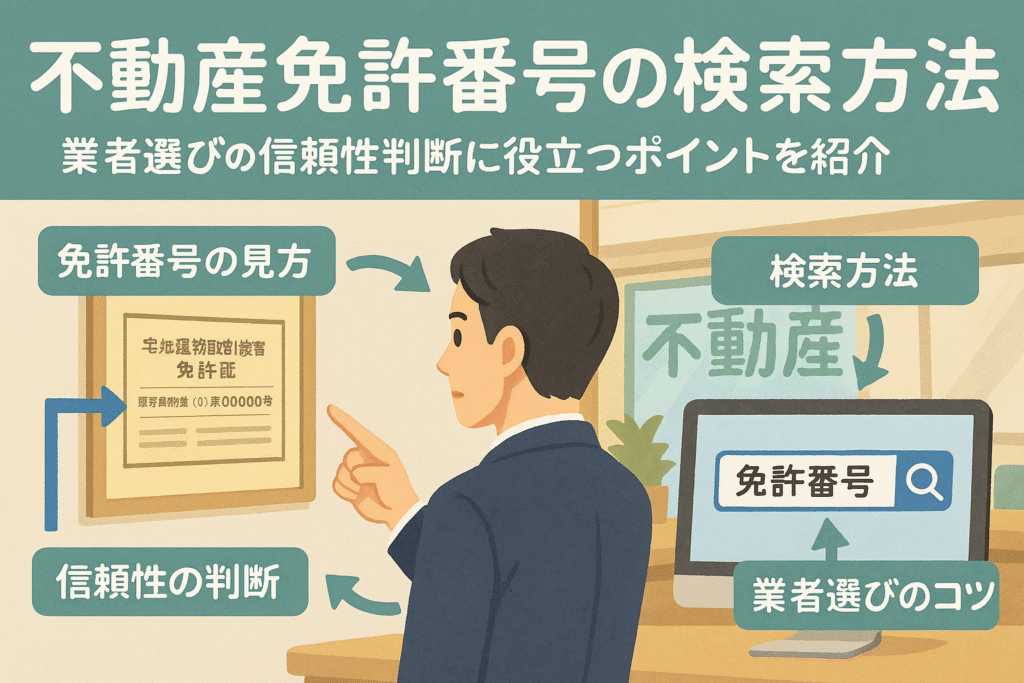

「今の免許番号、どう読み解けばよい?」「更新回数や表示方式が違うのはなぜ?」とお悩みの方もご安心ください。本記事では最新の法令と現場の実例をもとに、不動産免許番号の本当の意味・調べ方・信頼性の見極め方を徹底的に解説します。

正しい知識を得ることで大切な資産取引を安心して進めるコツが手に入ります。続きで、実際の番号例や業界で陥りやすいミスなども詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 不動産の免許番号とは?基礎知識と法的ルールの完全解説

- 不動産の免許番号の見方・検索方法を細かく解説

- 免許番号から読み解く不動産会社の信頼性の本質

- 宅建業法施行規則改正2025年版の詳細と免許番号の最新動向

- 免許番号を活用した不動産会社の専門領域・実績の見極め方

- 免許番号確認後の業者選びにおける具体的注意点と行動指針

- 大手不動産会社の免許番号徹底比較と特徴分析

- 不動産の免許番号を使いこなすための実践技術と安全確保術

- 不動産の免許番号に関わる最新動向・法令解説とユーザー注目事項

不動産の免許番号とは?基礎知識と法的ルールの完全解説

宅建業法に基づく免許番号の定義と役割 – 免許番号の仕組みや法的背景、取引における意味を詳細に解説

不動産の免許番号は、宅地建物取引業を営む際に必要となる国や都道府県の認可番号で、宅地建物取引業法(宅建業法)によって義務付けられています。免許番号は業者ごとに一意に発行されるもので、不動産取引における事業者の信頼性や適正性を示す証明になります。番号の構成には、免許の発行主体や更新回数も含まれており、業歴や事業者の実績を知る手がかりにもなります。不動産取引で失敗しないためにも、免許番号の意味や取得背景をしっかり理解しておくことが重要です。

免許番号の法的意義と不動産取引における位置づけ – 国の認可による信頼性や標識の根拠について

免許番号は、国や都道府県が宅建業者としての事業運営を認めた証です。標識や広告、名刺、契約書などに免許番号を明示することが法律で義務づけられており、消費者はこれにより業者が正規かどうかを確認できます。無許可営業は法律違反となり、罰則が科されます。免許番号の有無は、取引の安全や安心にも直結します。

免許番号の表示義務と記載が必要な場所の具体例 – 事務所・広告・契約書への明記とその重要性

不動産会社は、主な下記の場所に必ず免許番号を表示する必要があります。

-

店舗や事務所の入口

-

名刺・パンフレット

-

ホームページ

-

物件広告(チラシ・ウェブサイト)

-

契約書や重要事項説明書

免許番号が明記されていない場合は法令違反の可能性があり、安易に取引しないことが重要です。

免許番号の構成要素と専門的解説 – 表記のパターンや知事・大臣免許ごとの特徴づけ

免許番号は、次のような形式で表記されています。

【例】東京都知事(1)第12345号

この表記には、発行主体・更新回数・個別番号が含まれています。

| 構成要素 | 内容 |

|---|---|

| 発行主体 | 都道府県知事 または 国土交通大臣 |

| かっこ内の数字 | 免許の更新回数(新規は1) |

| 個別番号 | 5桁や6桁など固有の番号 |

この構成は全国共通であり、信頼性や実績を簡潔に把握できる仕組みとなっています。

「東京都知事(1)第12345号」など表記の内訳 – 地域区分や表記形式の具体例

東京都知事免許の場合は「東京都知事」、国土交通大臣免許の場合は「国土交通大臣」と記載されます。たとえば「東京都知事(3)第56789号」であれば、東京都が発行し、2回更新した(現在3期目)ことを表しています。これにより地域の営業範囲や業者の継続年数も確認できます。

「かっこ内の数字」「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の違い – 発行主体と業務範囲の相違点を明快に整理

発行主体が「国土交通大臣」の場合、複数都道府県に事務所を持つ大規模業者が対象です。一方、単一都道府県内で営業する場合は知事免許となります。かっこ内の数字は免許の更新回数で、更新ごとに1ずつ増加し、多いほど長い業歴を意味しますが、支店移転や組織変更でリセットされることもあります。

2025年度の宅建業法施行規則改正による免許番号への影響 – 最新法改正の要点と現場へのインパクト

2025年の法改正により不動産免許番号の管理や表示ルールに変化がありました。新たにレインズへの登録内容や、免許証への記載事項が見直されています。

レインズ登録事項の追加と免許証記載事項の変更内容 – 制度変更による新ルールをわかりやすく一覧化

| 変更点 | 内容 |

|---|---|

| レインズ登録事項 | 免許番号・発行者・発行日等の詳細を追加登録 |

| 免許証記載内容 | 更新履歴や行政処分歴の明確化、電子データ化 |

このように、ユーザーが免許情報をより簡単かつ正確に検索・確認できるようになっています。

実務での運用への影響と注意点 – 企業/個人双方で押さえておきたい注意事項

新ルールにより、業者は常に最新の免許情報を正確に表示する必要があり、不備や誤記載は指導や罰則の対象となります。利用者も免許番号の検索や照会を積極的に行うことで、安心して不動産取引を進められます。信頼できる業者かは免許番号や発行主体、更新回数など複数の要素を確認しましょう。

不動産の免許番号の見方・検索方法を細かく解説

免許番号の数字が示す意味と更新回数のカウント方法 – 番号が変わるタイミングや例外パターンの理解

不動産会社の免許番号は業者の信頼性を判断する際の大事な情報です。免許番号には「国土交通大臣(1)第〇〇〇〇号」「東京都知事(5)第〇〇〇〇号」のように、どこが発行したか、何回目の更新かが記載されています。かっこ内の数字は更新回数を示し、「1」なら最初の免許、「5」なら5回目の更新です。更新は通常5年ごとに必要なため、数字が大きいほど営業年数が長い傾向ですが、事業譲渡・組織変更をした場合はリセットされることがあります。

免許番号の数字の解釈:更新回数の仕組みと例外 – 表記の「1」「5」など数字の信頼性評価法

免許番号の更新回数には例外があります。たとえば会社が「法人成り」した場合や、他の会社と合併した場合、以前の営業年数を引き継がず、カッコ内の数字が「1」から再スタートします。そのため、免許番号が「1」でも老舗の業者であるケースがあり、数字のみで実績を判断するのは注意が必要です。信頼性を見極めるには公式データベースで行政処分歴や履歴もあわせて確認するのがおすすめです。

法人成りや免許切替時の番号リセットの詳細 – 組織変更や合併時の実際の手続きイメージ

不動産会社が個人事業から法人化(法人成り)する、もしくは会社同士が合併・分社する場合、免許番号や更新回数が新しくなります。たとえば「東京都知事(1)第xxxxx号」になっていても、実際の事業歴はもっと長い可能性があります。こうした組織再編時は、免許の切替申請や必要書類の再提出が必要で、元の営業年数が免許番号には反映されません。番号のみの確認でなく、公式の履歴情報を必ずチェックしてください。

オンライン検索で免許番号を正確に調べる方法 – 調査手段の選定・操作手順を解説

不動産免許番号はオンラインで簡単に調べられます。主な方法は「国土交通省の宅建業者検索システム」か各都道府県のウェブ窓口を利用することです。手順は以下の通りです。

- 公式検索システムを開く

- 業者名や所在地を入力

- 該当の業者情報を選択

- 免許番号、免許の有効期限、行政処分歴などを確認

業者が複数拠点を持つ場合は、本店所在地の情報が重要です。住所や社名が類似しているケースもあるため、細かい住所まで入力して照合しましょう。

国土交通省の公式検索システム操作手順 – 宅建業者情報検索の入力方法

国土交通省の宅地建物取引業者情報検索システムでは、次の手順で免許番号や信頼度を客観的に確認できます。

| 操作手順 | 主なポイント |

|---|---|

| 1. サイトアクセス | 国土交通省 宅建業者検索ページにアクセス |

| 2. 業者検索 | 業者名・所在地・担当者名などで検索 |

| 3. 詳細情報確認 | 検索結果から該当業者を選択し、免許番号・所在地・有効期限・行政処分歴を一覧表示 |

| 4. 情報照合 | 免許番号や会社情報を細かく照合することで、信頼できる業者かどうかを判断できる |

行政指導履歴や免許番号の最新更新状況もここで一目でわかります。

都道府県別検索の違いと注意ポイント – 東京・大阪など主要エリア別の独自ルール

東京都や大阪府など、主要都市では独自の検索窓口や情報公開のルールがあります。たとえば東京都の場合、「東京都知事免許」の会社は東京都の公式サイトからも検索可能です。

| 地域 | 主な特徴 |

|---|---|

| 東京都 | 東京都都市整備局の公式サイトで詳細な業者検索が可能 |

| 大阪府 | 大阪府宅建協会HPや大阪府庁で最新免許・行政処分記録が掲載されている |

| 他道府県 | 各都道府県の窓口で検索や問い合わせが可能 |

地域によって掲載内容や更新頻度も異なるため、最新情報は必ず公式サイトや窓口で確認しましょう。

大手不動産会社の免許番号と検索例 – 実在大手を例示し、プロの調査スキルを伝授

実際の大手不動産会社の免許番号も、公式システムから確認できます。例えば「住友不動産」「三井不動産」「大和ハウス工業」などは全国展開しており、国土交通大臣免許が付与されているのが特徴です。これらの免許は全国で取引を行う大手の証で、数字の多さだけでなく、行政処分歴なども重要なチェックポイントとなります。

住友不動産・三井不動産・大和ハウスなどの免許番号構造 – 番号表記・見方の比較で差別化

以下の表で大手不動産会社の免許番号表記と見方を比較します。

| 会社名 | 免許番号例 | ポイント |

|---|---|---|

| 住友不動産 | 国土交通大臣(16)第1234号 | 「国土交通大臣」の表記=全国対応、カッコ数字=更新回数 |

| 三井不動産 | 国土交通大臣(14)第5678号 | 更新回数が多く業界内でも実績・信頼の目安となる |

| 大和ハウス工業 | 国土交通大臣(13)第9012号 | 大手は国土交通大臣免許が通例、履歴・処分歴も必ず確認 |

業者選びでは免許番号だけでなく、行政処分履歴・会社情報の正確な照合を怠らず、本店所在地や公式データベースも使いながら、安心して不動産会社を選んでください。

免許番号から読み解く不動産会社の信頼性の本質

更新回数は信頼の指標か?誤解されやすいポイント – 業界ならではの例外・注意点に着目

不動産会社の免許番号には「(1)」「(5)」などのカッコ付き数字が記載されています。この数字は免許の更新回数を示し、たとえば「東京都知事(3)第12345号」であれば3回目の更新を意味します。しかし、更新回数が多い=無条件で信頼できるとは限りません。業界では新規法人設立や合併、社名変更などで番号がリセットされる例が多くあり、実際の営業歴と免許番号の数字が一致しないケースがあります。信頼性判断には更新回数だけでなく、会社の沿革や過去の会社名なども合わせて確認することが大切です。

更新回数が少なくても信頼されるケースの解説 – 新規法人や社名変更時のリスク回避方法

たとえ免許番号のカッコ内数字が「1」でも、業歴が浅いとは限りません。たとえば長年地元で営業していた会社が法人登記をやり直したり、グループ再編やM&Aで新設法人となった場合、新たな免許番号が発行され、数字がリセットされます。こうした事情は、各社の公式ホームページや沿革、商業登記簿などで確認できます。リスク回避のためには以下のようなポイントを押さえて会社情報を比較することが有効です。

-

会社設立年月日と免許取得日を比較する

-

過去の会社名や事業継続年数を調査する

-

必要に応じて担当者に経緯を直接質問する

免許番号変更ケースと信頼性評価の注意点 – ケースごと比較で誤解を防ぐ

免許番号は以下の理由で変更されることがあります。

| 変更事由 | 信頼性評価の注意点 |

|---|---|

| 法人新設・統合 | 社歴は長いことも。過去の実績確認を |

| 所在地変更 | 都道府県をまたいだ場合は番号変更 |

| 商号変更 | 社名変更自体では番号は一般的に継続 |

| 行政処分 | 免許取消時は再取得で番号リセット |

こういったケースを考慮し、番号だけで判断せず会社の全体像を調べることが重要です。

行政処分履歴と免許番号の関係 – 信頼性とコンプライアンスの関係性を検証

不動産会社の行政処分歴は、免許番号検索や国交省、都道府県の公表情報で調べることができます。行政処分には業務停止・業務改善命令・免許取消などがあり、重度の処分後は再取得時に新しい番号が付与されますが、公的記録には過去の履歴も残っています。信頼できる会社かどうかは、必ず処分歴やその内容まで確認し、現在は何の問題もなく業務を行っているかを見極めることが大切です。

過去の処分歴確認方法と適切なリスク評価 – 信用調査に有効な具体的確認ステップ

会社の過去の行政処分歴は、以下の方法で調査可能です。

- 国土交通省や都道府県の公式サイトで免許番号検索

- 過去の行政処分一覧ページで社名検索

- 免許番号と過去の名義・商号を照合

これらで過去の処分有無や内容が明確になり、不安要素を早期にキャッチできます。処分内容によっては、改善策が徹底されたかどうか担当者にヒアリングし判断材料にしましょう。

行政処分事例の分析と免許番号利用の限界 – 番号だけで判断できない事例集

免許番号や処分歴だけでは本質的な信頼性は判断できません。たとえば営業マン個人のトラブルやグループ会社での問題が全く反映されていない場合もあります。また、一部の悪質業者は社名変更や名義替えで免許を取り直し、過去の処分歴が分かりづらくなることも。番号や処分歴だけに頼らず、口コミや実例、地元での評判など多角的な視点から総合的に会社を選ぶ必要があります。

無許可営業業者の見抜き方としての免許番号の使い方 – 不正業者排除へ知識武装

免許番号の記載がない・怪しい場合は要注意です。不動産チラシやホームページ、広告などいずれかに必ず免許番号が記載されているか、正式な番号かを確認しましょう。公式サイトで番号照会し、「国土交通大臣」「東京都知事」などの発行元やカッコ数字をチェックすることで無許可業者かどうかを簡単に見抜くことができます。無許可営業業者は、契約上の重大トラブルや違法行為のリスクがあり、速やかに取引を避けるべきです。

免許番号不記載リスクとトラブル回避策 – 実際の事例をもとに解説

免許番号の不記載や虚偽記載が発覚した場合、取引後のトラブルや金銭的損失につながるケースも報告されています。不動産取引前には必ず公式情報を確認し、初回面談時に書類等で免許番号を提示してもらいましょう。また、物件広告や査定サイトなどでも番号記載が徹底されているかを確認し、怪しい点があれば担当者や会社名で調査することが重要です。しっかりとした確認はトラブル防止の観点からも不可欠です。

宅建業法施行規則改正2025年版の詳細と免許番号の最新動向

2025年最新改正による免許番号関連内容の更新点 – 今後の業界影響を徹底解説

2025年に改正される宅建業法施行規則では、不動産業者の免許番号表示規定に大きな更新が加わります。これまで各社でバラつきがあった番号の記載方法が厳格化され、「国土交通大臣免許」や「都道府県知事免許」の区分が明確表示されるよう統一されます。免許番号のカッコ内数字は免許更新回数を示しますが、今回の改正で番号前後の表示ルールや、広告・ウェブサイトでの表示義務も強化された点が特に重要です。

免許番号に関する規定強化は、業界全体の透明性向上につながり、無許可業者の排除や適正な物件情報提供に大きく貢献します。以下の比較表で改正前後の主な変更点を整理しました。

| 項目 | 改正前の内容 | 2025年改正後の内容 |

|---|---|---|

| 免許番号表示方法 | 表記揺れが多く任意表示多い | 統一書式・正規表記を義務化 |

| カッコ内数字の扱い | 更新回数だが説明不十分 | 説明必須・目立つ位置に明記 |

| 表示対象 | 契約書・店舗など中心 | 広告・ウェブ全体に拡大 |

| 違反時の指導・罰則 | 行政指導中心 | 厳格な警告・罰則も強化 |

改正で変わる登録・表示義務と実務ポイント – 法令対策と日常業務への落とし込み

今回の改正により、免許番号の表示義務が売却広告やWeb掲載、マンション販売パンフレットなどあらゆる媒介場面で必要となります。事業者は下記のような対策が求められます。

-

免許番号の表記チェックリストを作成

-

契約書・物件チラシ・会社HPなど全媒体で記載内容統一

-

行政指導に備えた表示記録・証跡の保持

-

担当者教育や定期点検の実施

透明性向上が重視される中、日常業務のフローに組み込んだ管理が不可欠です。法違反リスクを防ぐためにも、変更内容をよく理解しておく必要があります。

レインズ登録事項の厳格化とデジタル対応 – IT活用で求められる新条件

改正によりレインズ(不動産流通標準システム)への登録事項も明確化され、免許番号情報の入力フォーマット統一が必須となります。これに伴い、登録システムは数字の間違いや表記揺れをチェックする機能が強化され、不正確な番号情報は審査で弾かれるため注意が必要です。

また、電子化が進む中で、次のIT対応も求められます。

-

データベース連携による免許番号自動取得・表示

-

管理画面で免許番号更新管理の自動アラート

-

物件掲載サイトでの番号認証機能導入

これにより、事業者は手作業ミスの削減とともに信頼性の高い運用が実現できます。正確な情報提供が顧客信頼の第一歩となります。

宅建業者名簿や従業者名簿の改正内容と影響 – 登録管理体制の変更点を整理

2025年改正では、宅建業者名簿および従業者名簿の記載事項も見直され、特に免許番号や登録番号の明確な記載と管理が求められます。記載例として、免許種別・知事名・更新回数・有効期間・行政処分履歴などが追加され、名簿のデジタル化も一層拡大します。

| 名簿管理のポイント |

|---|

| 免許番号・有効期限を正確に記録 |

| 行政処分歴など変更時の即時更新 |

| 名簿の電子化・バックアップ導入 |

管理体制の強化により、企業のガバナンス水準アップや行政監査時の対応力向上が期待されます。

記載事項の見直しと免許番号表示義務の強化 – 実務者必見の変更ポイント

免許番号の表示義務強化に合わせ、実務担当者は名簿記載の変更にも直ちに対応できる仕組みづくりが求められます。具体的には、

-

免許番号・行政処分履歴の記載チェック

-

番号更新時の名簿自動反映

-

新様式の書式テンプレートの導入

こうした規則強化を着実に守ることが、今後の宅建業務を円滑・安全に進めるカギとなります。業界の最新動向やルール変更を常にキャッチし、確実な運用管理へとつなげてください。

免許番号を活用した不動産会社の専門領域・実績の見極め方

免許番号からわかる不動産業の種類と主な取り扱い領域 – 専門分野の選別術

免許番号には「宅地建物取引業」や「賃貸住宅管理業」など業種を示す要素が含まれています。不動産会社によっては、マンションや住宅の売買、土地の査定、賃貸仲介、投資用物件の扱いなど、専門分野が異なります。番号末尾の記号や免許種類が違えば、取り扱う事業領域も変わってきます。たとえば「国土交通大臣免許」は複数都道府県にまたがる事業展開が多く、「東京都知事免許」は東京都内中心の取り扱いが主です。免許番号を確認することで、どの分野に強いのかが見分けやすくなります。

賃貸業許認可番号と宅建業免許番号の違い – 多角的サービス展開業者の見抜き方

賃貸業許認可番号は賃貸住宅管理業法により登録された事業者が取得する番号で、賃貸物件の管理や仲介を主力とする企業を示します。一方で、宅建業免許番号は宅地建物取引業法に基づくもので、不動産売買・媒介・交換・分譲を行う会社が対象です。両方の番号を持つ会社はサービス領域が広く、多角的な事業展開をしているケースが多いですが、それぞれの番号を比較することで、どの業務を中心にしているかが分かります。

| 種類 | 主な業務領域 | 免許番号の特徴 |

|---|---|---|

| 宅建業免許番号 | 売買・媒介・分譲 | (例)東京都知事(3)12345 |

| 賃貸業許認可番号 | 賃貸管理・仲介 | (例)国土交通大臣(1)4567 |

| 両方取得 | 売買+賃貸管理・仲介 | 複数の番号を併記 |

会社プロフィールと免許番号照合の重要性 – 公開情報の正しい見方

会社の公式サイトや仲介ポータル媒体には、免許番号が必ず掲載されています。この番号は事業者の信頼性や営業年数を示す重要な指標です。プロフィール記載の免許番号と、国土交通省や各都道府県の免許番号検索で一致しているか照合しましょう。記載内容と公式情報に差異があれば、注意すべきサインとなります。確かな番号表記は、会社の事業実体と過去の行政処分有無など、さらに深い確認にもつながります。

実際の販売実績や専門分野の把握方法 – 事業実績を客観的に評価する視点

免許番号だけでなく、会社がどのような不動産をどれくらい取引しているかが重要です。販売実績は公式サイトの事例紹介や、外部の不動産ポータルサイトで閲覧できます。強みとなる分野や成約価格帯、対応エリアの情報も見逃せません。不動産業者ごとに、マンション売却、土地売買、投資物件など特化領域を持つ企業が多く、それを把握して選ぶことで失敗リスクを減らせます。

口コミ、取引件数、地域特化の見極めポイント – 取引先/ユーザーの満足度分析

信頼できる業者かどうかは、口コミ評価や過去の取引実績、地域への特化度を確認しましょう。多くの成約件数や高評価レビューは、実績と顧客満足の証です。特に、長年同じ地域で営業している業者は土地勘と独自情報に強みがあります。見抜くポイントは以下の通りです。

-

口コミ評価やレビュー件数が安定して高いか

-

地域特化型の業者か、広域展開型か

-

公式発表の取引件数や累計実績が公開されているか

免許番号確認と併せて、これらを比較することで、より納得できる不動産会社選びが可能になります。

免許番号確認後の業者選びにおける具体的注意点と行動指針

免許番号だけに依存しない多角的な選定基準 – 組み合わせ評価のコツ

不動産会社を選ぶ際、免許番号の確認は基本ですが、それだけで判断するのは不十分です。下記のチェックリストを参考に、複数の視点から総合的に比較しましょう。

-

口コミや評判の確認

-

実際の店舗の雰囲気や清潔感

-

担当者の説明力や専門知識

-

取引実績や長年の営業歴

-

契約内容の透明性や提示書類の充実度

これらの項目をバランスよく組み合わせて評価することで、信頼性の高い不動産業者を選ぶことができます。免許番号は正規業者である証明ですが、その他の基準にも目を向けてください。

実地確認、スタッフ対応、アフターサービスのチェックポイント – 実際の訪問・面談で見るべき所

現地訪問や担当者との面談で以下のようなポイントを確認しましょう。

実地視点でのチェック項目

-

店舗入り口に標識や免許番号が明瞭に掲示されているか

-

担当者が丁寧に疑問に答えてくれるか

-

契約前後のサポート体制や、トラブル時の対応を事前に聞く

-

質問に対し曖昧な返答や、強引な営業をしないか

アフターサービスの有無や内容も事前確認することで、契約後も安心して任せられるかどうかがわかります。実際に会って直接やりとりすることで、ネットだけでは掴めない実像が見えてきます。

免許番号からわかる法令遵守状況の見方 – コンプライアンスの現場チェック方法

免許番号の掲示方法や接客時の対応から、会社が法令を遵守しているかを間接的に見極めることができます。具体的には、以下のような点を確認しましょう。

| チェックポイント | 確認内容例 |

|---|---|

| 免許番号の表示 | 標識が正しい位置に掲示されているか |

| 契約書類や重要事項説明 | 宅地建物取引士の説明が適切に行われているか |

| 法令改正対応 | 最新の不動産取引ルールに準拠した契約書を用意しているか |

これらが満たされていれば、基本的なコンプライアンス意識が高いと言えます。不審な点がある場合は、他の業者も比較検討しましょう。

契約書、標識掲示、法令改正対応の確認ポイント – 書類・標識・応対で見抜くポイント

契約書や書類の内容が分かりやすく、適切に標識が掲示されているかは、信頼できる不動産業者を選ぶうえで大きな判断材料になります。

-

契約書に不明瞭な内容がないか

-

免許番号や会社情報、担当者名が正しく記載されているか

-

店舗入り口や受付に「宅地建物取引業者票」が見やすく掲示されているか

-

法改正対応として、最新の契約様式や説明書を導入しているか

これらをチェックしつつ、自分で納得できる内容かを必ず確認しましょう。疑問点は遠慮なく質問してください。

免許番号に関するよくある疑問・質問のQ&A形式解説 – 誤解しやすい点をQ&Aでカバー

不動産免許番号について多くの方が疑問に思うポイントをQ&Aで解説します。

Q:免許番号1と5の違いは?

A:カッコ内の数字は宅建業免許の「更新回数」を示します。「(1)」は初回、「(5)」は5回目の更新で、1回5年のため5なら25年以上の営業歴がある目安になります。

Q:免許番号が古いほうが信頼できますか?

A:営業年数が長いほど経験や実績は期待できますが、それだけで信用を確約するものではありません。他の基準と組み合わせて判断しましょう。

Q:免許番号はどこで調べられますか?

A:国土交通省や各都道府県のウェブサイト、店舗掲示の標識、重要事項説明書で確認できます。不安があれば、行政へ直接問い合わせも可能です。

必要な情報を自分でしっかり調査し、不明な点は業者に直接確認することが安心につながります。

大手不動産会社の免許番号徹底比較と特徴分析

主要企業の免許番号一覧と更新回数比較 – 大手・中小の特徴を整理

大手不動産会社は、国土交通大臣免許や都道府県知事免許を持つケースが多く、免許番号の更新回数も実績と信頼度の指標となります。免許番号に記載される「( )内の数字」が更新回数を示しており、数字が大きいほど長年にわたり営業していることがわかります。下記のテーブルでは、よく知られる主要不動産会社の免許番号とともに、更新回数を比較しています。

| 会社名 | 免許番号 | 更新回数 | 免許主体 | 主な商圏 |

|---|---|---|---|---|

| 住友不動産 | 国土交通大臣免許(16)第0000号 | 16 | 国土交通大臣 | 全国 |

| 三井不動産販売 | 国土交通大臣免許(15)第0001号 | 15 | 国土交通大臣 | 全国 |

| 大和ハウス工業 | 国土交通大臣免許(13)第0002号 | 13 | 国土交通大臣 | 全国・広域 |

| 地域密着型M社 | 東京都知事免許(5)第12345号 | 5 | 東京都知事 | 東京都 23区 |

| 地域型N社 | 千葉県知事免許(2)第67890号 | 2 | 千葉県知事 | 千葉県エリア |

免許番号のかっこ内は更新回数を示します。数字が大きいほど歴史と安定感が期待できます。

エリア・専門分野・信頼性の横断的比較表 – 利用者ニーズ別にわかる違い

住友不動産、三井不動産販売、大和ハウス工業など大手は、全国展開かつ住宅やマンション売買・賃貸管理・投資用物件など幅広くサービス提供しています。一方、中小は地域密着型で地元物件や個別相談などに強みがあります。以下にエリア・サービスの違いを整理します。

| 分類 | 主なエリア | 主なサービス | 信頼性・安心感 |

|---|---|---|---|

| 大手 | 全国~複数大都市圏 | 住宅・マンション売買、賃貸、投資等 | 高。取引実績・評価も豊富 |

| 中小 | 地域限定・市区町村単位 | 地元密着物件、細かな個別対応 | 個別対応力高・地域情報豊富 |

主なポイント

-

大手は免許番号の更新回数が多く、規模・安定性・取引件数が強み

-

中小は地域ごとの物件情報、きめ細かなサポート力で選ばれている

リストで比較のポイントを整理します。

-

大手の強み

- 豊富な実績と安心感

- 広範なネットワークと提案力

- 法令遵守やコンプライアンス意識が非常に高い

-

中小の強み

- 地域特化型のスピード対応

- 柔軟な条件交渉・個別相談のしやすさ

- 地元情報が得られやすい

中小業者との違いと選択基準の提案 – 規模・安心度・実績の切り口で整理

不動産会社選びでは免許番号の「かっこ内」の数字の意味や発行主体にも注目しましょう。例えば国土交通大臣免許は広域展開する大手に多く、都道府県知事免許は中小規模事業者が中心です。規模や実績、相談しやすさ、物件の得意分野が選択基準となります。

主な選び方のポイント

-

更新回数が多い=長年業務を継続している実績がある目安

-

国土交通大臣免許か知事免許かで扱う物件や対応エリアが異なる

-

自分の求める物件タイプ(マンション・住宅・投資)、エリア(全国か地域限定か)、相談しやすさを総合的に判断

不動産の免許番号を使いこなすための実践技術と安全確保術

免許番号によるトラブル防止とリスク軽減の具体策 – 利用者視点でのリスクマネジメント

不動産会社を選ぶ際、免許番号の確認はトラブル防止の重要なポイントです。免許番号には国土交通大臣免許と都道府県知事免許があり、それぞれの違いは発行機関と事業展開エリアに関係します。免許番号のかっこ内の数字(例:東京都知事(5))は免許の更新回数を意味しており、数字が大きいほど業歴が長い可能性があります。しかし、この数字が必ずしも信頼度や実績を表すものではないため、複数の視点で確認しましょう。

下記のチェックポイントを参考にすることで、リスク回避につながります。

-

公式情報で免許番号を確認

-

更新回数や行政処分歴を調べる

-

免許番号の記載がない業者は避ける

確認の際は国土交通省や都道府県の免許番号検索システムを利用するのが有効です。

不動産登録番号や許認可番号との併用知識 – 他番号との関係性整理

不動産の免許番号とよく混同されやすい番号には、不動産登録番号や各種許認可番号があります。免許番号は「宅地建物取引業免許番号」と称し、業者の許認可状況を把握できます。一方で、建設業やその他関連分野の事業者には別の許可番号が存在しています。

下記の一覧で関係性を整理します。

| 番号の名称 | 用途 | 例 |

|---|---|---|

| 不動産免許番号 | 不動産会社の営業許可状況 | 東京都知事(3)第●号 |

| 建設業許可番号 | 建築関連事業を営む際に必要な番号 | 国土交通大臣許可(2) |

| 宅地建物取引士登録番号 | 宅建士個人に付与される資格番号 | (東京都)第XXXXX号 |

これらを区別し、名刺や広告、チラシでどの番号が記載されているかをしっかり確認することが大切です。免許番号が明記されていない場合は、契約前に必ず資料提出を求めると良いでしょう。

初心者でも失敗しない不動産会社選びの段取り – 実践的な進め方解説

不動産会社を選ぶ際は、免許番号をはじめとする公的情報を確認することがトラブル回避の鍵となります。初めて不動産会社を利用する方は、下記の手順で選びましょう。

- 希望エリアで取り扱い実績のある会社を複数調べる

- 公式サイトや店舗で免許番号が明記されているか確認

- 免許番号を国土交通省や都道府県の公式ページで検索し、本物か照合

- 免許のかっこ内数字や過去の行政処分、営業年数も参考にする

- 担当者の資格や会社のサポート体制も比較

これらの段取りを踏むことで、信頼できる不動産会社をより的確に選ぶことが可能です。

免許番号確認から契約・取引後フォローまでの流れを詳細解説 – 取引完了までの全体フロー

不動産取引において免許番号確認から契約、アフターフォローまでの基本的な流れを以下にまとめます。

-

不動産会社を探す

-

免許番号・登録番号を必ず確認

-

希望物件の提案を受ける

-

内見や条件交渉

-

売買・賃貸契約書に免許番号の記載があるか再チェック

-

契約後は書類を大切に保管し、困ったときは免許番号とあわせて相談窓口を利用

この一連の流れを押さえることで、不動産取引の安全性が大きく向上します。不安な場合は各都道府県の行政窓口や専門家に相談することで、さらなる安心を手に入れることができます。

不動産の免許番号に関わる最新動向・法令解説とユーザー注目事項

法改正による免許番号運用ルールの最新アップデート – 現状把握と今後の対策

不動産の免許番号に関わる運用ルールは、近年の法改正によって大きく変化しています。2020年代以降、免許番号の表示方法や情報公開の要件が厳格化され、「免許番号の記載義務」「行政処分歴の閲覧性向上」などが強調されています。これによりユーザーは不動産会社の免許情報をより正確に確認できるようになりました。

以下のポイントが特に注目されています。

-

免許番号表示の義務が徹底され、取引時の契約書やWebサイト・チラシ等、すべての広告媒体での明記が必要となった

-

行政処分や更新履歴の公表ルールが強化され、検索システムを通じて誰でも確認できる仕組みに進化

-

国土交通大臣免許・都道府県知事免許 の区分明確化や、免許番号(カッコ内の数字)が示す「更新回数」の見方がより周知されるようになった

これらの法改正に対応するため、個人や事業者は免許番号の記載ルールを再確認し、自社の免許情報更新や公開方法が現行法に適合しているか必ず見直す必要があります。

令和最新法令のポイントと免許番号表示の変更点 – 新法施行による現場の注意事項

令和時代の法改正では、免許番号表示に関する実務上の運用が強化されています。宅地建物取引業法の改正によって、店舗掲示・Webサイト・広告・書類のいずれにおいても、免許番号・免許更新回数(カッコ内の数字)・発行主体(国土交通大臣か都道府県知事)の明示が義務付けられています。

新規に免許を取得した会社は「(1)」とカッコ内で表記され、更新ごとに数字が1つずつ増えます。たとえば「東京都知事(5)第12345号」とあれば「東京都知事の権限で5回目の更新を受けている証拠」です。

法改正以降、以下の点に注意して運用することが求められます。

| 規定内容 | 対象となる表示媒体 | 注意点 |

|---|---|---|

| 免許番号・発行主体・カッコ内数字の明記 | 店舗、Web、チラシ、契約書 | 全て統一表記・抜け漏れ不可 |

| 行政処分歴・過去の更新履歴の公開 | 国交省や都道府県の検索システム | 検索結果を随時確認し最新状態を保つ |

| 不動産会社情報の無料確認 | オンライン・窓口 | 必ず正確な情報源を利用する |

免許番号の古さや数字の大きさだけで会社の信頼度が決定しない点にも要注意です。

専門用語の正しい理解と免許番号関連の注意語句の明確化 – 専門用語の誤用や混同防止

不動産取引に関連する免許番号や登録情報には、似た意味の専門用語が多く存在します。正しい意味を知ることで、会社や担当者のプロファイルを正確に判断でき、トラブルの予防につながります。

混同しやすい重要用語を整理すると、次のとおりです。

-

不動産免許番号(宅地建物取引業免許番号)

会社ごとに与えられた営業許可の番号。会社の広告やウェブサイト、店舗で確認できる。

-

宅建業者番号

一般に免許番号と同義で使われやすいが、「宅地建物取引業者としての登録番号」を指す。

-

免許証番号

不動産会社が保有する宅地建物取引業免許証ごとに付与される番号。

-

宅地建物取引士登録番号

個人の宅建士1人ずつ、合格後に登録され発行される番号。会社ではなく担当者個人の資格証。

これらのうち、取引先となる会社の信頼を測る際には「免許番号」の確認が最も重要です。

宅建業者番号・免許証番号・登録番号の違い説明 – 関連告示番号の相違点を整理

不動産の免許関連番号の違いを明確にするため、下表に要点をまとめます。

| 種別 | 主な用途 | 発行者 | 番号の特徴 | 主な確認先 |

|---|---|---|---|---|

| 宅地建物取引業免許番号 | 会社の営業許可証明 | 国交大臣・都道府県知事 | (都道府県or国土交通大臣)(更新回数)第〇号 | 会社HP・国土交通省・都道府県検索 |

| 宅建業者番号 | 上記と同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |

| 免許証番号 | 免許証書面で識別 | 上記に同じ | 実際の証書に記載 | 免許証原紙 |

| 宅地建物取引士登録番号 | 個人の資格証明 | 各都道府県知事 | 一意の数字列 | 宅建士カード、登録台帳 |

会社選びや契約時には、依頼したい不動産会社の免許番号が正式であるか、行政機関で最新の情報と照合することが大切です。間違った番号や表記ミスがあれば、不正営業の可能性があるため注意が必要になります。