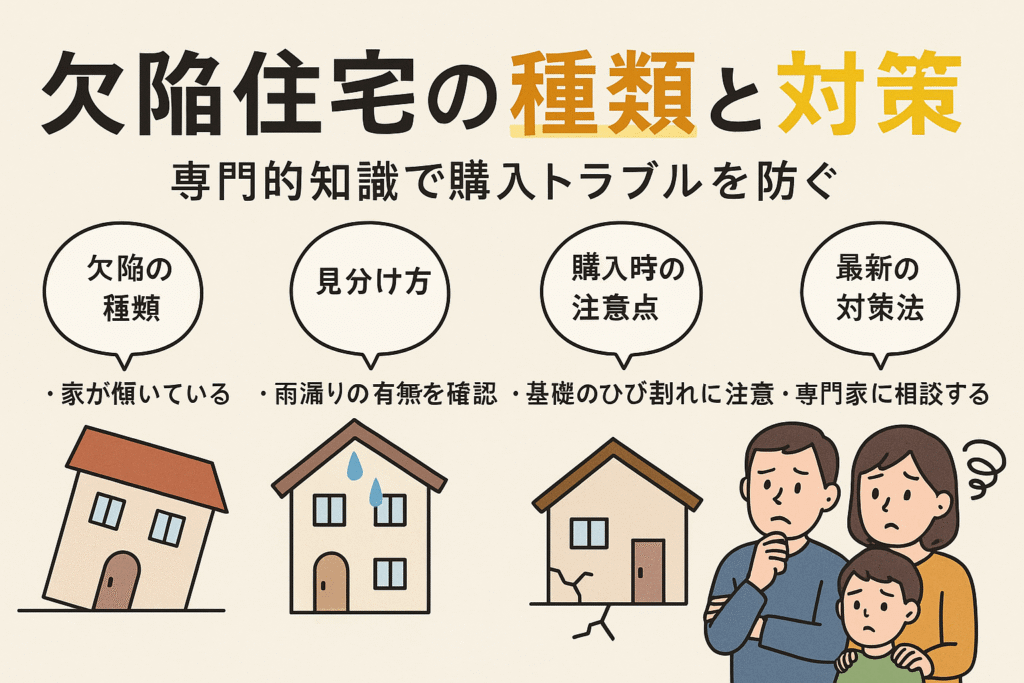

「新築なのに天井から雨漏りが…」「玄関の床がなぜか傾いている」「この家、本当に安全なの?」――

年間【2万件以上】の相談が寄せられる“欠陥住宅”トラブル。特に住宅ローンを組んだばかりのご家庭や、初めてマイホームを購入した方にとって、見逃せない社会問題です。

強調:実際、過去の大規模地震では建築基準違反が発覚し、多くの住宅が立ち退きを余儀なくされました。統計によると、専門家の建物調査で【約3割】の住宅に何らかの不具合が認められている現状も見逃せません。

「費用や将来の修理が心配…」「どこをチェックすれば安心なのか分からない」と不安ではありませんか?

本記事では、「欠陥住宅とは何か?」の正しい定義から、実際に起こる問題、防ぐためのポイントや万一の対応策まで、豊富な事例と最新データをもとに徹底解説します。

最後までお読みいただくことで、住まい選びで失敗しない知識と、今すぐ使える安心の対策法が手に入ります。

欠陥住宅とは何か?基本的な定義と社会的背景の詳細解説

欠陥住宅とはの定義と類義語の明確化 – 瑕疵住宅・施工不良・違法建築との違いを専門用語も含め深掘り

欠陥住宅とは、「建築時に設計や工事のミス、不適切な資材選定などにより、通常期待される安全性・性能が確保されていない住宅」と定義できます。似た表現に「瑕疵住宅」「施工不良」「違法建築」などがありますが、その違いについて整理した表を示します。

| 用語 | 定義(概要) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 欠陥住宅 | 本来求められる安全性能や居住快適性が不足。工事ミス・設計ミス起因 | ひび割れ、雨漏り、傾きなど |

| 瑕疵住宅 | 民法上の「瑕疵」に該当。隠れた欠点で契約内容を満たさない | 保証・損害賠償の対象 |

| 施工不良 | 工事の手抜きや不適切な作業で品質低下 | 不良配管、不適合な資材、ズレ |

| 違法建築 | 建築基準法など法令違反がある | 構造計算未提出、用途違反など |

ポイントリスト

- 欠陥住宅は日常的な「不具合」から深刻な構造不良まで幅が広い

- 「瑕疵」は法律用語として損害賠償・修補請求の根拠になる

- 違法建築や施工不良も、欠陥住宅の原因となる場合が多い

実際には「欠陥」が事実上発覚しづらく、専門家の住宅診断や建物検査で初めて問題が明確になるケースもあります。

法律上の定義と一般的な認識の違いに着目した正確な理解

法律上の欠陥住宅は、民法や品確法(住宅品質確保法)で「契約内容を満たしていない=瑕疵がある」と規定されます。瑕疵担保責任は新築住宅の場合、引き渡しから10年が義務ですが、それを過ぎて被害が発覚することも珍しくありません。

一方で、一般的な認識では「住みにくい」「不具合が直らない」住宅すべてが欠陥住宅と捉えられる場合があります。下記のリストで違いを整理します。

-

法律上は「重大な安全性・耐久性」の不足が要件

-

一般認識は「日常生活の支障」「精神的苦痛」まで幅広く含まれる

-

実際のトラブルは法律・感覚のズレから解決まで長引く傾向

この違いを知ることで、専門家への相談や訴訟に備えた適切な判断が可能となります。

日本における欠陥住宅とはの現状と社会的影響 – 最新ニュースや統計データに基づくリスク分析

日本では一時的に大手ハウスメーカーでの欠陥住宅報道が相次ぎましたが、依然として欠陥住宅問題は深刻です。国土交通省の調査では、住宅購入者の約5%が引き渡し後に重大な不具合を経験しています。ニュースでも、「住友林業 欠陥住宅」や「賃貸 欠陥住宅だった場合」などの事例が取り上げられ、社会的関心が高まっています。

リスク分析と現状のポイント

-

新築だけでなく中古・賃貸でも「泣き寝入り」や相談増加

-

欠陥住宅の損害賠償は数十万円から数千万円規模まで事例あり

-

精神的苦痛や生活全般への影響が深刻化

-

ハウスメーカーによる施工不良や下請け業者の質の低下が要因

-

無料または有料で利用できる欠陥住宅診断や法律相談の需要増

| 相談件数(目安) | 裁判の勝率目安 | トラブル多発住宅の傾向 |

|---|---|---|

| 年間1万件以上 | 3~5割と低め | 規模の大きいハウスメーカーも対象 |

最近はSNS等で「やめた方がいいハウスメーカー」「欠陥住宅事例1000連発」「欠陥住宅調査 費用」など消費者の声も多く、専門家との連携や消費者センターの利用も広がっています。住宅選びの際は、統計データや口コミも参考に慎重な判断が重要です。

阪神・淡路大震災以降の建築基準強化の歴史的経緯と現代の課題

1995年の阪神・淡路大震災では多くの住宅が倒壊し、施工不良が社会問題となりました。その後、建築基準法の改正や10年保証制度導入など基準強化が進められました。

-

建築基準法の度重なる改正と審査の厳格化

-

品確法(2000年施行)による10年保証の義務化

-

保証延長や無料診断サービスの拡充

現代では、保証期間後の不具合発覚や複雑な契約、欠陥住宅の訴えを巡る裁判等、引き続き課題が残っています。20年超の使用や施工不良の損害賠償を巡る争いも多く発生しています。

住宅の安全性や快適性を維持するため、消費者自身が知識を深め、万一のトラブル時は速やかに専門家や公的機関へ相談することが大切です。

欠陥住宅とはの構造別主な種類と具体的な事例解説

住宅の欠陥は、建物の構造ごとに発生しやすい問題が異なります。主な種類を理解し、実際にどんなトラブルが多いのか把握しておくことは、住まいを安心して選ぶために欠かせません。ここでは、木造や鉄筋コンクリート造といった構造別の典型的な欠陥や、具体的な事例を中心に詳しく解説します。

木造住宅における典型的な欠陥と見分け方 – 配管詰まり、断熱不良、防水不備などの実例詳細

木造住宅は、日本で最も一般的ですが、独自の欠陥が生じやすい特徴があります。特に配管詰まりや排水の逆流、断熱材の施工ミスによる結露、屋根・外壁の防水不備といった不具合が挙げられます。

主な欠陥のポイント:

-

配管の勾配不足による詰まりや逆流

-

断熱材の不十分な充填による部屋の寒さやカビ発生

-

屋根やバルコニーからの雨漏り

これらの欠陥は床下点検口や天井裏の除湿確認、外壁や窓まわりの水染みやひびなどで、素人でも兆候を見つけられる場合があります。

欠陥写真付き解説による視覚的理解促進

欠陥の実態は写真で見ることでイメージしやすくなります。例えば、床下の基礎ひび割れ写真や、バルコニーの防水劣化による雨漏り痕、配管から水漏れしている画像などがよく事例として紹介されています。

| 欠陥種類 | 症状例 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 配管の詰まり | 排水の流れが悪い、溢れ | 定期点検と清掃 |

| 断熱材の不足 | 室内温度差・結露 | 断熱工事のやり直し |

| 防水不備 | 雨染み・カビ | 防水層再施工・コーキング補修 |

写真資料や診断チェックリストを活用することで、実際のリスクを正確に把握できます。

鉄筋コンクリート造・鉄骨構造の主な欠陥事例 – 鉄筋不足、溶接不良、コンクリート強度不足など

鉄筋コンクリート造や鉄骨構造の住宅では、構造耐力に直結する鉄筋本数不足、溶接部の不良、コンクリート強度不足といった深刻な問題が発生することがあります。

代表的な事例は以下の通りです。

-

鉄筋の配置ミスや規定本数の不足

-

溶接部分の亀裂や不完全な接合

-

施工時のコンクリート練混ぜ不足による強度低下

これらは建物の安全性を根本から損なうため、定期的な診断や第三者機関による検査結果の提出を求めるのが重要です。

| 構造の種類 | 欠陥事例 | チェックすべき箇所 |

|---|---|---|

| 鉄筋コンクリート住宅 | 基礎のひび、剥離 | 柱や梁、床下、壁面 |

| 鉄骨構造住宅 | 溶接不良、錆の発生 | 溶接部、アンカーボルト |

定期的な点検記録や工事写真の保存も、万一の訴訟時に重要な証拠となります。

新築・中古・分譲住宅別のトラブル発生傾向と注意すべきポイント

住宅のタイプ別にトラブルの傾向が異なります。新築住宅では設計図通りでない施工、使用資材の不良、中古住宅では基礎や柱の経年劣化、瑕疵の隠れた存在が問題となりやすいです。一方、分譲住宅では建築時の施工管理不足や一斉引き渡しによる手抜き工事が懸念されます。

トラブルを回避するために購入前の建物診断や住宅診断サービスの利用、過去の修繕履歴取得を実施してください。瑕疵担保責任や住宅保証の内容、ハウスメーカーの過去の事例や口コミも必ず確認しましょう。

施工状況や築年数ごとのリスク比較分析

| 住宅タイプ | 典型的なリスク | 避けるポイント |

|---|---|---|

| 新築 | 設計ミス、工事不良 | 第三者検査、耐久基準の確認 |

| 中古 | 経年劣化、瑕疵の隠れ | 住宅診断の徹底、履歴入手 |

| 分譲 | 施工時の不具合、量産品質差 | 施工現場の見学、保証内容重視 |

築年数が浅くても、施工管理が不十分な場合はリスクが高まるため、引渡し時だけでなく数年ごとの点検が欠かせません。住宅選びの前には、欠陥リスクへの意識を持ち、必要に応じて専門家や診断サービスを活用して安全性を確保しましょう。

欠陥住宅とはの見分け方と購入前の徹底チェックポイント

新築住宅の引き渡し前に確認すべきポイント – 専門家推奨のチェックリスト付き

新築住宅を引き渡される前の段階では、目視や触診で見落としがちな施工不良を徹底的にチェックすることが重要です。代表的な不具合として、コンクリート基礎のひび割れ、壁や天井の隙間・反り、雨漏りや水漏れ、ドアや窓の開閉不具合などが挙げられます。下記のようなチェックリストを活用すれば、専門家が推奨する注意点も網羅できます。

| 確認項目 | チェックすべきポイント |

|---|---|

| 基礎 | ひび割れ、沈下、鉄筋露出 |

| 外壁 | 塗装ムラ、亀裂、水染み |

| 屋根 | ズレ、瓦の割れ、雨樋の詰まり |

| 室内 | ドア・窓の開閉、床の傾き |

| 設備 | 水回りの漏れ、換気扇の作動 |

| 設計図通りの施工 | 仕上げや間取りの相違 |

新築住宅は10年間の瑕疵担保責任が法律で義務付けられていますが、引き渡し直後に早期発見することが最も有効な予防策です。

中古住宅の建物状況調査(インスペクション)の具体的活用法 – 無料診断サービスの紹介と注意点

中古住宅の購入時には、建物状況調査(インスペクション)を利用することで、見えない瑕疵や将来的なリスクを事前に把握できます。多くの不動産会社では無料または低価格での簡易診断サービスも提供されています。これらのサービスを活用して、雨漏り跡や構造部分の腐食、配管の劣化、シロアリ被害など見逃しやすい点も確認すると良いでしょう。

| サービス種類 | 費用目安 | 調査内容 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 無料診断 | 0円 | 簡易目視、現場ヒアリング | 詳細な内部調査は別途必要な場合あり |

| インスペクション | 5~7万円 | 専門家による詳細調査 | 費用負担・範囲を事前確認 |

無料サービスだけでは全項目を網羅できないため、気になる箇所があれば専門家による本格診断も検討することが安心につながります。

住宅契約時に確認すべき法的瑕疵担保責任の期間と内容

住宅購入時の契約内容では、瑕疵担保責任の期間と内容を必ず確認しましょう。新築の場合、基本的に構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に対し10年間の保証が法律で義務付けられています。中古住宅の場合は売主や契約内容により保証範囲・期間が変わるため、契約書での明記が極めて重要です。

| 保証対象 | 期間(新築) | 期間(中古) | 注意ポイント |

|---|---|---|---|

| 構造 & 雨漏り | 10年 | 売主・契約による(2~5年が目安) | 範囲と条件を必ず書面確認 |

| 仕上げ・設備 | 任意 | 任意 | 短期保証が多く早期対応が必要 |

また、トラブル時に相談・訴えを起こす場合は、消費者センターへの相談や専門弁護士の活用が有効です。契約書面や調査結果の記録は、後の訴訟や損害賠償請求の際にも重要な証拠となるため、大切に保管しましょう。

欠陥住宅とはを未然に防ぐための基礎知識と実践的対策

住宅購入や新築を検討する際、欠陥住宅は誰にとっても大きなリスクです。ここでは未然に欠陥住宅を防ぐための実践的な対策と、業者・設計・契約のポイントを具体的に解説します。しっかり対策を取ることで、安心して暮らせる住まいを手に入れることができます。

建築会社・ハウスメーカーの選び方と信頼性の見極め方

建築会社やハウスメーカーの選定は、欠陥住宅を防ぐうえで最重要ポイントです。信頼できる会社の特徴は以下の通りです。

-

明確な保証内容とアフターサービスを提示している

-

過去の施主の評判や口コミが良い

-

瑕疵担保責任に関する情報開示が徹底されている

-

第三者機関による施工検査を受けている

また、過去に「欠陥住宅 多い メーカー」や「住友林業 欠陥住宅」などと検索されたケースもあり、施主レビューや住宅トラブルニュースの確認は非常に有効です。不安を感じた場合は消費者センターや専門家相談も活用しましょう。

大工が選ぶ優良メーカーのポイントと実例紹介

信頼できるメーカーは以下のような基準で選ばれています。

| 選定ポイント | 内容 |

|---|---|

| 現場管理 | 現場に責任者が常駐し、日々の施工をチェックしている |

| 材料選定 | 施工品質重視で建材選定も公開している |

| アフターフォロー | 引き渡し後の定期点検・相談体制が整っている |

大工や建築士の間で高評価を受けているメーカーは、現場の声を生かし、施工不良への即対応や、契約段階での瑕疵担保責任の説明など、透明性の高い対応が共通点です。注文住宅を建てる際は、こうしたポイントを徹底的に確認しましょう。

施工管理のポイントと第三者検査の活用法

施工管理の甘さは欠陥住宅の最大要因です。専門家による第三者検査は未然防止に効果的です。

-

着工から竣工まで複数回の検査実施

-

検査結果を施主にも開示

-

基礎・構造部の写真記録

第三者検査は無料や有料のサービスがありますが、重要な現場チェックやアドバイスを提供してくれるため、費用対効果は大きいといえます。実際に「欠陥住宅診断」「欠陥住宅調査 無料」といったサービスを積極的に利用することで事前に不具合を発見しやすくなります。

契約前の重要書類とチェックポイントの具体例

住宅の契約前には下記の書類と項目を必ず確認しましょう。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 設計図書 | 具体的な構造・仕様が明記されているか |

| 保証内容 | 10年保証や延長制度の明確な記載 |

| 工事請負契約書 | 費用・工期・施工範囲について詳細に記載 |

注意すべきチェックポイント

-

瑕疵担保責任の期間や内容(新築は10年保証が一般的/中古は個別確認が必須)

-

「施工不良 責任期間」「20年保証」など保証年数・補償内容

-

契約時に第三者機関の検査や相談窓口を明記する

不足や不明点があれば、契約前に必ず質問・確認し、納得するまで契約を進めない姿勢が大切です。これらを徹底することで、「欠陥住宅を買ってしまった」と後悔する事態を未然に防ぐことが可能です。

欠陥住宅とはを買ってしまった場合の対応策と心理的負担の軽減法

事例を交えた初期対応の流れ – 住宅会社への連絡、記録の保全方法

欠陥住宅に気付いたら、早めに冷静な対応を行うことが重要です。まず、住宅会社やハウスメーカーへ迅速に連絡を取りましょう。その際には、やりとりの記録を残すことで、後のトラブル防止に繋がります。現場の状況は、写真や動画で丁寧に記録し、不具合の場所や範囲、具体的な症状をメモします。

よく見られる初期対応の具体例には以下が挙げられます。

-

ひび割れや雨漏りなどの外観・内部の欠陥部位を写真撮影する

-

発見日や状況、住宅会社への連絡日時や相手の氏名などを日付順にメモする

-

修理前に現状を保存し、専門家による診断・調査を受ける

これらの対応を早期に実施することで、住宅会社との交渉や、後に必要となる責任追及の根拠が明確になります。

消費者センターや弁護士相談の活用手順

自力で解決が難しい場合は、公的機関や専門家への相談が有効です。まずは自治体の消費者センターへ相談し、対応例やアドバイスを受けましょう。消費者センターは無料で相談でき、中立的な立場から流れを整理してくれます。

住宅の欠陥トラブルで紛争解決のために弁護士への相談を検討する場合、事前に記録・証拠をまとめておくとスムーズです。弁護士は契約内容や瑕疵担保責任など法律面からアドバイスを提供し、交渉や訴訟時に有利な資料として活用します。

活用手順の流れは次の通りです。

- 消費者センターなどの無料相談で初期アドバイスを得る

- 解決困難な場合、専門の弁護士に連絡し面談予約を行う

- 手元の記録・写真等を準備し、事実関係を整理して相談

こうしたステップを踏むことで、法的視点をもとに冷静な対応ができます。

弁護士費用・相談料の相場と費用負担の目安

弁護士に住宅トラブルを依頼する場合の費用は事案によって幅があります。相談料は30分ごとに5,000円〜1万円程度が相場です。初回相談が無料の法律事務所や自治体窓口も増えているため、費用負担を抑えたい方は活用を検討しましょう。

着手金や報酬金は請求金額によって異なりますが、民事の欠陥住宅訴訟では着手金10万円〜30万円、報酬金は獲得額の10%〜20%が目安です。ただし、訴訟に発展しない交渉段階なら着手金のみ、調停や裁判になった際は追加費用が発生します。

費用感の比較表

| 項目 | 概要・費用相場 |

|---|---|

| 相談料 | 30分5,000円~1万円前後 |

| 着手金 | 10万円~30万円(簡易な内容) |

| 報酬金 | 獲得金額の10%~20% |

| 調査・診断費用 | 専門家の調査で10万円~20万円前後 |

弁護士費用の分担は法的な過失割合や和解内容により決まるため、詳細は個別相談時に確認するとよいでしょう。

精神的苦痛に対する損害賠償の実例と基準

欠陥住宅による精神的苦痛は、法律上も賠償請求の対象となります。通常、欠陥住宅の損害賠償には修理費や実際の損失だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料が認められるケースも存在します。

実際の損害賠償額は、居住に支障が出た期間や被害状況の深刻さ、施主側の過失有無などによって左右されます。精神的苦痛の範囲は明確な基準がないため、過去の判例をもとに下表のような目安があります。

| 損害内容 | 賠償の参考基準 |

|---|---|

| 修理費・建て直し費用 | 不動産価値・建築費の全額等 |

| 仮住まい費用 | 実費全額 |

| 精神的苦痛の慰謝料 | 10万円~100万円規模(判例多数) |

-

損害賠償金額は事案ごとに異なり、交渉や裁判の経過によって増減します。

-

精神的苦痛については、住環境の悪化・転居の必要性など客観的な証拠や医師の診断が重要視されます。

信頼できる専門家の力を借り、一時的な感情に流されず、冷静に対応することが解決への近道となります。

裁判・訴訟における欠陥住宅とは問題の実態と損害賠償請求の要点

欠陥住宅とは、建築基準法や設計図に反し、住宅の基本的な安全性や居住性能が著しく損なわれている住宅のことを指します。住宅の瑕疵には、構造部分のコンクリート強度不足、鉄筋量の不足、雨漏りやひび割れ、床の傾きなどが典型例として挙げられます。実際に、購入した住宅が基準を満たしていなかった場合や見た目に明らかな欠陥がある場合、損害賠償請求や建て直し、やり直し工事を求めることが可能です。

一覧で主な事例を整理します。

| 相談件数が多い不具合 | 訴訟で認められた損害 |

|---|---|

| 雨漏り | 修繕費、慰謝料 |

| 基礎コンクリートのひび | 補修費、損害賠償 |

| 施工ミスによる傾き | 建て直し、調査費用 |

| シックハウス被害 | 精神的苦痛の賠償 |

損害賠償時は被害の規模や内容、精神的苦痛や追加費用なども金額に含まれます。不動産会社やハウスメーカーとのトラブルには、消費者センターへの相談や住宅診断の活用が有効です。

裁判で勝てるケース・勝てないケースの比較分析

裁判で勝つためには、明確な欠陥の証拠と法律上の責任期間内の請求が重要です。

勝てるケースの特徴

-

構造的欠陥や設計ミスなど、基準違反が明白で写真や専門家診断がある

-

瑕疵担保責任期間内での請求

勝てない/難しいケースの傾向

-

経年劣化や使用者側のミスが原因と判断される

-

契約時の説明・注意喚起が十分になされていた

-

責任期間の経過後

表でまとめると以下の通りです。

| 判定 | 主なポイント |

|---|---|

| 勝てる | 設計・施工の明確な欠陥、証拠が充実 |

| 難しい | 経年劣化、説明済事項、証拠不足、期間外 |

判断に迷う場合は、消費者センターや弁護士への相談が推奨されます。

瑕疵担保責任の法律知識 – 10年・20年の責任期間の意味と適用事例

日本の住宅では「10年保証」があることで、引き渡しから10年以内に判明した重要な構造部分(基礎・柱・屋根など)の瑕疵については売主や施工会社が責任を負います。また20年に延長されるケースは、住宅性能保証や任意の保険加入をしている場合が中心です。

瑕疵担保責任の適用事例

-

木造住宅の基礎クラックが新築5年目に発見→10年以内のため修補や損害賠償対象

-

20年保証に延長契約済みの住戸で屋根欠陥が18年目に判明→特約によりカバーされる場合あり

期間が過ぎると原則請求できませんが、悪質な隠蔽や不法行為が認められると例外もあります。保証を延長する場合の費用相場や、期間を確実に把握することが重要です。

損害賠償金額の相場と裁判費用・弁護士費用の詳細

損害賠償金額は欠陥の内容・規模により変動します。

-

一般的な修理・補修費用:数十万円~数百万円

-

建て直しを要する場合:1000万円~3000万円超えることも

-

精神的苦痛に対する慰謝料:10万円~100万円台

弁護士費用・裁判費用について

| 費用項目 | 相場 |

|---|---|

| 弁護士相談料 | 30分5000円~1万円 |

| 着手金 | 著しい損害の場合、請求額の5%~8%程度 |

| 成功報酬 | 獲得した損害賠償の10%~20% |

| 裁判手数料・印紙代 | 請求額により1万円~数十万円 |

住宅診断や現地調査費用も必要になることが多く、見積もりや書類提出前にしっかり確認することが大切です。

訴訟に必要な証拠収集法と書類の管理術

確実に勝つためには、証拠の収集と保存が重要です。

-

欠陥部分の写真や動画を時系列で記録

-

建築現場の工事日報、補修履歴などの書類

-

瑕疵診断士など第三者機関による調査報告書

-

契約書、設計図面、見積書・請求書

これらの書類は、デジタルと紙で二重に保管し、必要な際にすぐ提出できるよう整理しておきましょう。証拠が揃っているか定期的にチェックすることも重要です。疑問があれば、早期に専門家へ相談することで大きなトラブルを回避できます。

欠陥住宅とはが多いハウスメーカーの特徴と信頼できるメーカーの選択基準

欠陥メーカーの共通点 – 施工上の問題点や口コミ分析

欠陥住宅が多いハウスメーカーにはいくつかの共通する特徴があります。まず、施工不良や設計ミスが多発しやすい管理体制の甘さが挙げられます。現場監督や職人の技術不足、検査工程の省略などが実際の欠陥につながります。また、不透明な契約内容や保証条件の明示不足も要注意です。口コミやSNSなどでは、以下のような声が多く見られます。

-

工期が極端に短く施工が雑だった

-

引き渡し後すぐに雨漏りやひび割れが発生

-

クレーム対応が遅い・誠意が感じられない

-

瑕疵担保責任をめぐるトラブルが多い

特に、大規模で大量建築を優先するメーカーでは個別対応が手薄になりやすく、品質リスクが高まります。過去に欠陥住宅に関するニュースや訴訟事例が多いメーカーも避けるべきポイントとなります。

住宅購入時に役立つランキングと比較表の活用法

住宅メーカーや工務店を選ぶ際は、客観的なランキングや比較表を活用することで失敗を防ぎやすくなります。実績やアフターサービス、口コミ評価を一目で把握しやすく、比較する際に便利です。下記のような観点で選ぶことが重要です。

-

年間着工数・実績数

-

不具合・クレーム率

-

保証期間や補償範囲

-

アフターサポートの充実度

-

ユーザー満足度調査や口コミ評価

| メーカー名 | 年間着工数 | クレーム発生率 | 保証期間 | 主要トラブル事例(口コミ) |

|---|---|---|---|---|

| メーカーA | 12,000棟 | 0.8% | 構造体20年保証 | 水漏れに即対応で高評価 |

| メーカーB | 7,500棟 | 1.3% | 構造体10年保証 | 引渡し後のクレームがやや多い |

| 工務店C | 900棟 | 0.5% | 主要部位15年保証 | 地元密着で施工に定評 |

比較結果は常に最新のデータを参考にし、複数の資料を照合しながら確認することが大切です。

実際に信頼を獲得している大手・工務店の特徴と選ばれる理由

信頼できるハウスメーカーや工務店は、施工体制・品質管理への徹底したこだわりが強みです。現場ごとに管理責任者を配置し、第三者機関による検査や瑕疵担保責任を法定以上に設定している場合もあります。地域密着型工務店では顧客との継続的な関係性や細かなアフターケアが選ばれる理由です。

-

厳格な自社基準による品質管理

-

10年以上の長期保証や無償点検の実施

-

トラブル時の迅速かつ丁寧なサポート

-

設計段階からの細かなヒアリングと説明

さらに、信頼性の高いメーカーは施工実績や受賞歴、消費者センターへのトラブル相談件数の少なさでも差が出ています。購入前には企業の施工実績や第三者機関の評価データも確認し、納得できる選択を心がけましょう。

関連用語解説と海外事例・外国語表現(英語含む)

欠陥住宅とはに関する英語表現と英語圏の事例紹介

「欠陥住宅」は英語でdefective houseやdefective housing、またhouse with construction defectsと表現されます。専門用語としてはconstruction defect、building defectがよく使われます。海外では住宅購入後に構造上の不具合や雨漏り、基礎の傾きなど、重大な建築欠陥が発覚するケースも多く、訴訟に発展することも珍しくありません。

アメリカ・イギリスなどの英語圏では、建築会社や開発業者に対して消費者が損害賠償や是正を求める訴訟が頻繁に報道されています。例えば、耐震基準を満たさない家を販売した事例や、仕上げや断熱工事のミスによるカビ問題などが代表的です。このような問題はconstruction defect lawsuitとしてメディアでも大きく取り上げられます。

「flaw」「defect」など関連用語の意味と使い分け

「欠陥」を英語で表現する際、「flaw」と「defect」の違いがポイントとなります。

| 用語 | 日本語訳 | 主な意味・使い分け |

|---|---|---|

| flaw | 欠点・欠陥 | 主に「小さな瑕疵」や「本質を損なわないレベルの不備」。例:デザイン上の欠点、思考の穴など抽象的にも使われる。 |

| defect | 欠陥・不良 | 「重大な構造的問題」や「機能的な不足」に用いられ、特に法律や技術分野で正式な問題点として使われることが多い。 |

「flaw」は美観や細かな部分のミスを指し、「defect」は法律違反や安全性に関わる重大な問題点というニュアンスが強調されるため、住宅の問題ではdefectが標準的な表記です。また、faultやimperfectionも文脈によって使い分けられます。

海外の建築基準と欠陥住宅とは対応の違い

海外の建築基準や法的な対応例を日本と比較します。

| 比較項目 | 日本 | アメリカ・イギリス等 |

|---|---|---|

| 建築基準法 | 詳細で厳格。耐震・断熱などの規定も多い | 基礎基準は州や自治体ごとに異なり、地域差が大きい |

| 欠陥住宅への定義 | 設計・施工の不備で構造や安全性を著しく損なう場合 | 構造・安全に限らず仕上げ・設備まで幅広く「defect」と定義 |

| 瑕疵担保責任期間 | 10年が原則。延長は要追加契約、期間切れの注意が必要 | 定めのある期間(多くは10年)を超えて訴訟する事例も多数 |

| 消費者保護法制 | 瑕疵(defect)があれば損害賠償・やり直しが請求可能 | クレーム窓口が発達。損害賠償や精神的苦痛を理由に高額訴訟も可能 |

| 調査・診断の費用 | 無料相談もあるが、多くは消費者自身が依頼・費用負担 | 地域の調査士・工務店が無料調査キャンペーンを行う例も多い |

海外では住宅取引時にhome inspection(住宅診断)が徹底され、購入者は報告書を基に欠陥を把握したうえで契約を進めます。発覚時には専門弁護士を通じて訴えや損害賠償請求を行うことも一般的で、欠陥内容や被害額による柔軟な対応が求められます。日本でも最近は住宅診断や消費者センターへの相談が増えていますが、海外のような法的サポート体制の充実が今後の課題といえるでしょう。

よくある質問(FAQ)を散りばめた実践的なQ&A集

欠陥住宅とはの特徴・見分け方に関する質問

欠陥住宅とは、設計や施工のミスによって住宅の基本的な安全性能や快適性が不足している住宅を指します。具体的には、基礎のひび割れや傾き、雨漏り、断熱・防音不足、窓や扉の建付け不良などが代表例です。不動産用語として「瑕疵住宅」とも呼ばれます。

見分けるポイントは以下のとおりです。

-

基礎や外壁に不自然なひび割れや剥がれがある

-

床が傾いている・歩くと沈む感じがする

-

雨漏りやカビが発生している

-

ドアや窓の開閉がしにくい

セルフチェックで気になる点があれば、専門の住宅診断サービスを活用するのがおすすめです。

補償・裁判・相談に関わる疑問を解消する内容

欠陥住宅の場合、多くは「新築住宅なら引渡し後10年間」は瑕疵担保責任が適用され、補償や無償修理の請求が可能です。期間を過ぎると、法的対処には証拠や被害内容の証明が重要となり、専門の弁護士や消費者センターへの相談が効果的です。

裁判事例では、「勝率」や「損害賠償の金額」「精神的苦痛」について次の表でまとめます。

| 項目 | 補足内容 |

|---|---|

| 勝率 | 証拠が十分なら高い傾向だが、曖昧な場合は認められにくい |

| 損害賠償 | 実際の修繕費等を基準に算定されるケースが多い |

| 精神的苦痛 | 被害の程度に応じて加算されることもある |

泣き寝入りを防ぐため、トラブル発覚時は早めの相談・記録が不可欠です。

購入前後の検査・チェックリストに関する疑問

購入前の住宅チェックは、将来的なトラブル回避に非常に有効です。チェックリスト例を下記にまとめます。

-

基礎や外壁、屋根に目立つ劣化やひび割れがないか

-

窓・ドアがスムーズに開閉できるか

-

床や天井、壁にカビ・シミがないか

-

配線・配管が適切に施工されているか

新築・中古を問わず、住宅診断(ホームインスペクション)の利用が推奨されます。費用は数万円からですが、欠陥発見後の高額な修繕費や建て直しリスクを考えると得策です。

法律用語や責任期間、費用負担の基礎知識に関する質問

「瑕疵担保責任」とは、売主や施工会社が住宅の重大な欠陥を引き渡し後一定期間補償する法律上の責任です。新築住宅は10年間、場合によっては20年保証が可能なオプションもあります。中古住宅や賃貸では契約条件や築年数が影響するため、契約書の確認が重要です。

住宅のトラブル時、責任の所在や対応期間、損害賠償の金額も知っておきたいポイントです。主な法律用語と意味を表で整理します。

| 法律用語 | 意味 |

|---|---|

| 瑕疵担保責任 | 欠陥発覚時に売主や建築会社が責任を負う期間(新築10年等) |

| 不法行為責任 | 故意または重過失があった場合の追加的な責任 |

| 10年保証延長 | 保証延長サービスで更なる補償を得られる場合あり |

| 施工不良 | 設計や基準から外れた不適切な工事 |

条件や費用負担については必ず事前に細かく確認しておくと安心です。