不動産登記簿謄本の取得方法で迷っていませんか?

「必要な書類が分からなくて不安」「法務局とオンライン、どちらが確実?」というお悩みを持つ方は非常に多いです。しかし、2024年だけで全国での登記事項証明書の交付件数は【約2,780万件】を超えており、今やご自身で簡単に取得する人が増えています。

登記簿謄本は売買や相続だけでなく、住宅ローンの申請・マンション購入・土地の売却といったライフイベントでも必須となる公式証明書です。一方で、「費用がいくらかかるのか?」「郵送やオンラインの具体的な流れは?」といった疑問や、「手続きを間違えて余計な日数や費用が発生した…」というトラブルも後を絶ちません。

どの方法を選べば、時間と手数料を最小限に抑えられるのか、そして失敗しない準備やポイントは何か――公的データや最新の手続き情報をもとに、専門家の立場から分かりやすく解説します。

この記事を読み進めれば、あなたも目的に合わせて、最適な取得方法を自分で選べるようになります。損や無駄な手間を避けて確実に進めたい方は、ぜひご活用ください。

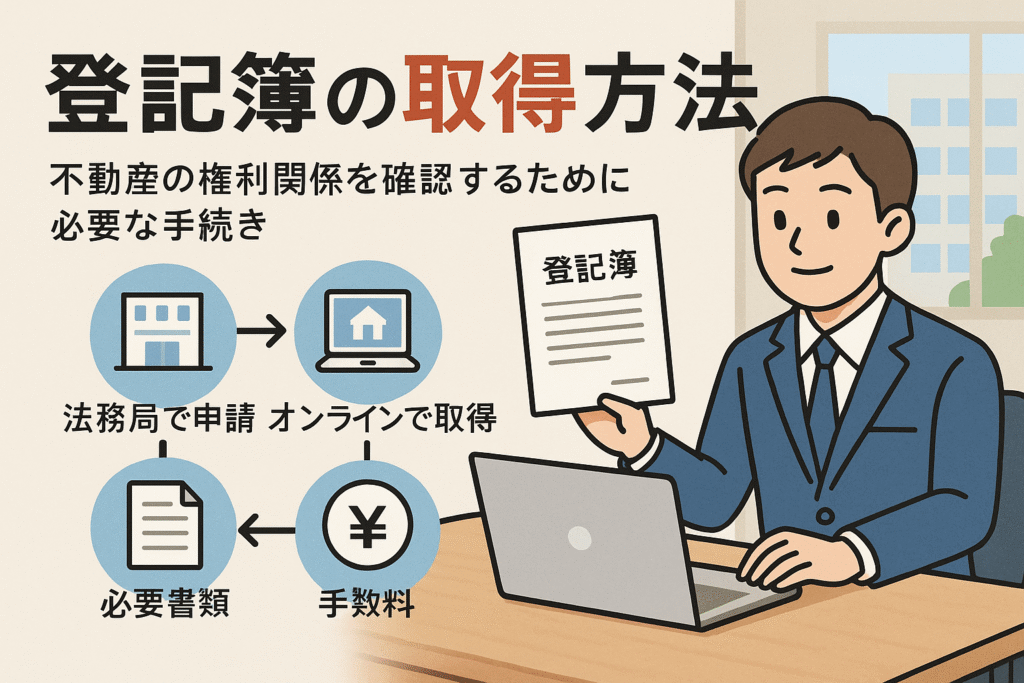

不動産登記簿謄本の取得方法の全体像と基礎知識

不動産登記簿謄本の定義と種類

不動産登記簿謄本とは、土地や建物などの不動産に関する登記情報をまとめた公的な証明書です。登記簿には、不動産ごとに「表題部」「権利部(甲区・乙区)」が設けられており、それぞれ地番、所有者の氏名や住所、抵当権や賃借権などの権利関係が記載されています。

主な種類は以下の2つです。

| 判別 | 特徴 | 用途の例 |

|---|---|---|

| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 登記情報のすべてを網羅 | 売買・相続・担保設定時など |

| 登記事項証明書 | 電子データでの発行も可 | オンライン閲覧やダウンロードに対応 |

物件の相続や売却、新築登記、ローン手続き、名義変更などで必要となるケースが多く、不動産取引や後々の管理で重要な役割を果たします。オンラインで取得できるタイプもあります。

取得対象者の範囲と条件の詳細

登記簿謄本や登記事項証明書は、基本的に誰でも請求することができます。取得には理由や権利関係の有無は問いません。本人、相続人、代理人、関係会社、司法書士、法人など幅広い人が利用できます。

以下、取得できる主なケースをリスト化します。

- 不動産の売買や賃貸検討時

- 相続や贈与、遺産分割協議

- ローン申請や担保設定

- 相続人や代理人による手続き

取得するには、必要項目として地番や家屋番号など対象物件を正確に特定できる情報が必須です。また、本人確認書類や印鑑などが必要な場合もあります。法務局窓口では申請書の記入、オンラインや郵送では申請ページや専用フォームで手続きが行えます。

登記簿謄本の法的背景と用語解説

不動産登記簿謄本の根拠は、不動産登記法および関連法規に基づきます。不動産登記の透明性と安全性を社会的に担保するため、公開された情報を誰もが利用できる仕組みが確立されています。

主な用語を整理します。

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 登記簿謄本 | 登記に記載された内容すべての写し。全部事項証明書とも呼ばれます。 |

| 登記事項証明書 | 電子的にも取得可能な登記内容の証明文書。詳細項目まで反映されます。 |

| 権利部甲区/乙区 | 所有権者の情報(甲区)、抵当権や賃借権などの権利関係(乙区)を記載します。 |

| 管轄法務局 | 登記簿の原本を管理する法務局。各地域で指定されています。 |

登記簿謄本の作成・取得時は、各用語・区分を理解しておくことで申請や内容確認がスムーズに行えます。申請方法は「法務局窓口」「郵送」「オンライン」と多様化し、スマホ利用や電子申請も普及しています。不動産取引や相続手続き以外にも、さまざまな場面で幅広く活用されています。

法務局・法務局証明サービスセンターで不動産登記簿謄本を取得する方法と必要書類

法務局での窓口申請の流れ

法務局窓口で不動産登記簿謄本を取得する場合、事前の準備がスムーズな手続きにつながります。まず最寄りの法務局または出張所の所在地を確認し、開庁時間を把握しましょう。窓口での申請は、本人だけでなく誰でも行えます。初めての場合でも職員が案内するため安心です。

主な流れは以下のとおりです。

- 申請用紙(登記事項証明書交付申請書)を窓口・ホームページから入手

- 必要事項(地番・家屋番号など)を記入

- 手数料分の収入印紙を購入し申請書に貼付

- 本人確認書類(運転免許証等)を持参

- 窓口へ提出し、交付を受ける

必要な地番や家屋番号は事前に調べておくと手続きが円滑です。通常、即日交付ですが混雑状況により待ち時間が発生することもあるため、時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。

法務局証明サービスセンターの利用条件と注意点

証明サービスセンターは、全国主要都市を中心に設置されています。不動産登記簿謄本を管轄外の物件でも取得できることが大きな特長です。詳細な住所や開設日時は法務局公式サイトで確認しましょう。

利用時の主なポイントは下記の通りです。

- 交付可能な証明書は「登記事項証明書」が中心

- 土地・建物問わず全国の不動産の証明書取得が可能

- 基本的に誰でも申請可能だが、本人確認書類を持参推奨

- 一部取り扱えない証明書や特殊な案件は管轄局へ案内される

利用時には手数料がかかります。郵送交付や同日交付を希望する場合は、混雑状況や手配のタイミングによって所要時間が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

申請に必要な書類・本人確認書類一覧

不動産登記簿謄本の申請では、正確な情報と本人確認が重要です。必要な書類はケースにより若干異なりますが、以下を準備してください。

| 種類 | 必要書類 | ポイント |

|---|---|---|

| 登記事項証明書 | 申請書(窓口・公式サイトで入手) | 不動産の所在地・地番・家屋番号を正確に記入 |

| 手数料 | 収入印紙 | 証明書1通につき600円(変更の場合あり) |

| 本人確認 | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等 | 郵送や代理人申請時は特に忘れずに準備 |

代理人による申請の場合は、委任状や代理人の本人確認書類も必要です。法人申請の場合、会社の代表者印や登記簿謄本など追加の確認書類が求められることがあるため注意しましょう。

申請内容に誤りがあると再受付となるため、書類は丁寧に記入し、不明点は窓口で確認してください。不動産登記簿謄本は重要書類のため、取得後は大切に保管しましょう。

オンラインで不動産登記簿謄本を取得する最新方法と利用環境

オンライン申請の登録方法と準備物

不動産登記簿謄本をオンラインで取得するためには、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。申請には事前の登録と準備が不可欠です。まず公式サイトで利用者登録を行い、メールアドレスやパスワードを設定します。次に本人確認のための情報や、申請時に必要な物件の所在地や登記記録の番号を確認しておきましょう。オンライン申請にはパソコンだけでなくスマートフォンからも対応可能ですが、推奨されるブラウザや最新のソフトウェア環境を準備しておくとスムーズです。申請書類のダウンロードや事前記入もあらかじめ進めておくと手続きがスピーディです。

オンライン申請の準備物一覧

| 準備物 | 内容 |

|---|---|

| 本人確認情報 | 氏名、住所、メールアドレス等 |

| 物件情報 | 住所、地番、登記簿番号など |

| インターネット環境 | 安定したネット接続が推奨 |

| PDF閲覧・印刷環境 | 交付されたPDFファイルの閲覧・印刷用 |

| 電子納付可能な環境 | クレジットカードやPay-easy等 |

オンライン申請の具体的な操作手順

不動産登記簿謄本のオンライン申請は、公式サイトから申請フォームに進み、必要事項を入力するだけで簡単です。以下の一覧に沿って進めることで迷わず申請を完了できます。

- 「登記・供託オンライン申請システム」にログイン

- 申請メニューから「登記事項証明書」取得を選択

- 取得したい不動産の情報(所在地、登記簿番号など)を入力

- 申請者情報を入力し、電子納付方法を指定

- 記載内容を確認し、間違いがなければ送信

- 申請受付完了メールを確認し、交付連絡を待つ

支払いはクレジットカードやPay-easyなど複数の方法に対応しており、手続き状況はマイページや申請履歴からいつでも確認可能です。難しい操作はなく、初めてでも画面案内通りに進めれば迷うことがありません。

オンライン申請の受け取り方法と注意点

発行された不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、オンライン申請の際に指定した方法での受け取りが可能です。主な受け取り方法は、PDF形式のファイルをダウンロードして印刷する方法、または郵送での受け取りです。オンラインでのPDF受取の場合は、内容を確認のうえ必要であれば自宅やオフィスでそのままプリントできます。郵送を選んだ場合は、自宅等指定住所に届きます。

オンラインならではの注意点としては、受取用メールの確認、ダウンロード期間の制限、PDFファイルの真正性(改ざんや偽造防止)などがあります。取得した証明書は重要な書類のため、保存や取り扱いにも十分注意してください。また、インターネット申請の場合でも記入ミスや情報不足に注意し、事前に必要な情報をしっかり確認しておくことが大切です。

郵送で不動産登記簿謄本を請求する取得方法と費用・日数の実態

郵送請求の書類入手と申請手順

不動産登記簿謄本は自宅からでも郵送で取得できます。まずは申請書の準備が必要です。申請書は法務局のホームページからダウンロードするか、最寄りの法務局で用紙を受け取る方法があります。記入例を参考に正確に記入しましょう。提出に必要なものは、申請書・必要な手数料分の収入印紙・返信用封筒(切手を貼付)です。不動産の所在地を管轄する法務局に書類一式を郵送します。

申請の流れ

- 申請書を入手・記入

- 収入印紙を購入(窓口や郵便局)

- 返信用封筒に自分の住所と氏名、適切な切手を貼付

- 管轄法務局宛にまとめて郵送

必要な情報(地番や家屋番号、物件の詳細)は登記情報提供サービス等でも事前に確認可能です。

郵送にかかる費用と日数・回避すべきトラブル

郵送による登記簿謄本の取得にはいくつか費用と日数の目安があります。証明書一通あたりの手数料は600円(書面交付の場合)です。この費用は収入印紙で納付します。さらに、返信用封筒の切手代や申請書送付時の郵送料が別途必要です。

目安として申請から証明書到着までに通常1週間程度かかりますが、混雑や不備があると遅くなる場合があります。宛先の法務局や申請物件が異なると、さらに日数がかかることもあるため注意してください。

主なトラブル例と回避策を表にまとめました。

| トラブル事例 | 主な回避策 |

|---|---|

| 申請書の記入ミスや漏れ | 必ず公式記入例や見本を確認する |

| 収入印紙の金額不足 | 必要額を事前に法務局サイト等で確認 |

| 返信用封筒の切手代不足 | 重さに応じて余分に貼っておく |

| 物件情報の誤記 | 事前に登記情報サービスで照合する |

| 管轄法務局の間違い | 不動産所在地を再チェックする |

発生しやすいミスを知っておくだけで、スムーズな手続きができます。

郵送請求における成功するコツ

郵送で失敗しがちなポイントは申請書の記入漏れや誤記、収入印紙の貼り忘れ、返信用封筒の準備不足です。確実に取得するためには、以下のコツを意識してください。

- 公式の申請書見本を参考に、一字一句正確に記入

- 収入印紙の金額が不足しないよう必ず確認

- 返信用封筒の切手を余分に貼り、返送先住所も明記

- 窓口に直接電話確認して不明点を解消

- 特に法人や相続、代理人名義の場合は追加資料の有無を先に確認

また、郵送前に書類・封筒・印紙・宛先をダブルチェックすることが重要です。スマホやPCから法務局ホームページの最新情報を随時チェックし、混雑時や特別な手続きが必要な場合は早めの申請を心掛けましょう。

不動産登記簿謄本の取得方法ごとの料金比較と支払い方法の詳細

各取得方法にかかる手数料一覧

不動産登記簿謄本の取得手数料は、申請方法によって異なります。以下の表は、法務局窓口・オンライン・郵送の各方法でかかる手数料を比較したものです。

| 取得方法 | 手数料(1通あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 法務局窓口 | 600円 | 登記事項証明書も同額 |

| オンライン請求 | 500円 | 事前登録・機械交付対応 |

| 郵送申請 | 600円 | 返信用切手が別途必要 |

窓口と郵送は同じ料金ですが、オンライン申請は手数料が安くなるため、コストを抑えたい方におすすめです。登記事項証明書も同じ料金設定となります。なお、正本・写し・原本など用途によっても異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

支払方法の種類と注意点

申請方法ごとに利用できる支払方法や注意点を整理します。主な支払い方法は以下のとおりです。

- 法務局窓口 ・現金払い

・収入印紙(手数料分を貼付) - オンライン申請 ・インターネットバンキング(ペイジー)

・ATMでのペイジー支払い

※電子納付のため、納付期限や連絡メールの見落としに注意が必要です。 - 郵送申請 ・定額小為替または収入印紙

※現金書留や手数料分の切手は使えません。

注意事項として、郵送取得の場合は必要な返信用封筒と切手の同封が必要です。不備があると申請が遅れるため、事前に内容を確認してから送付してください。オンラインの場合も、支払いが完了していないと申請が受理されないので、支払い状況をしっかり確認しましょう。

手数料を抑えるポイントと節約例

手数料を少しでも抑えたい方は、以下の工夫が効果的です。

- オンライン請求の活用 オンライン請求はほかの方法と比べて手数料が安いです。スマホやパソコンからも申請可能で、窓口に足を運ぶ手間も省けます。

- 一度に複数の謄本を申請 所有する不動産が複数ある場合、まとめて申請することで手数料の振込回数や返信用封筒のコストも削減できます。

- 申請内容と必要書類の事前確認 記入誤りや不足があると再申請に余分な費用がかかります。法務局ホームページや窓口案内で最新情報を調べておきましょう。

- 必要な分だけ取得する 依頼先や申請内容によっては、写しで十分な場合もあります。本当に必要な通数を事前に確認すれば、無駄な出費を防げます。

ちょっとした工夫で、不動産登記簿謄本取得のコストは大きく変わります。長期的な管理や相続不動産の扱いでも効果的に経費を抑えることができます。

代理人による不動産登記簿謄本の取得方法と必要書類のポイント

代理人申請の条件と必要書類

不動産登記簿謄本を代理人が取得する場合、正規の手続きを踏むことで誰でも代理申請が可能です。特に、本人が多忙や遠方に住んでいる場合など、代理人申請は柔軟に活用されています。主な条件として、委任状の作成と代理人本人の確認書類が必要です。各法務局では下記のような書類が求められます。

| 必要書類 | 内容 |

|---|---|

| 委任状 | 本人の署名・押印必須。 |

| 代理人の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど。 |

| 登記簿謄本の申請書 | 取得したい不動産の情報記載。 |

| 手数料 | 登記簿謄本1通につき600円(収入印紙)。 |

法務局では住宅や相続不動産、会社登記事項証明書等も代理取得が可能です。申請の際は必ず不備がないか一つずつ確認し、事前準備を整えましょう。

委任状の書き方・記入例と注意点

委任状は、不動産登記簿謄本の代理取得で最も重要な書類の一つです。記入漏れや不備があると受付ができないため、慎重に作成する必要があります。必ず以下の項目を含めましょう。

- 委任者(依頼者)の氏名・住所・押印

- 代理人の氏名・住所

- 取得する不動産の情報(所在地、地番・家屋番号など)

- 委任の内容(登記簿謄本取得など具体的に記載)

- 作成日

特に、委任内容を明確に書くこと、押印漏れがないかを最終チェックしてください。不安な場合、法務局ホームページの雛形を活用できます。記載例と共に本人確認資料の提出も必須です。

代理申請で起こりやすいトラブルと予防策

代理人による申請では、書類不足や記入内容の誤りが多発します。具体例として、

- 委任状の不備(署名や押印漏れ、委任範囲の記載不足)

- 代理人の本人確認書類の不適合

- 不動産情報の記載ミス

- 収入印紙を貼り忘れる

これらを防ぐには、事前に必要書類リストを作成し、1つずつチェックしながら準備することが重要です。書類提出前のコピー保存も推奨されます。また、疑問があれば申請前に最寄り法務局や窓口、公式ホームページで最新情報を確認することを心掛けてください。難しい場合は司法書士への相談も有効な選択肢となります。

不動産登記簿謄本の活用シーン別取得方法の違い

売買・賃貸契約時に必要な取得ポイント

不動産売買や賃貸契約時には、物件の所有者や権利関係を証明するために登記簿謄本の取得が不可欠です。申請は法務局窓口・オンライン・郵送のいずれかで行えます。取得に必要なものは、物件の所在情報(住所や地番)、申請書、印鑑、手数料相当分の収入印紙です。

特にオンライン申請の場合、「登記・供託オンライン申請システム」を利用するとパソコンやスマホから請求でき、窓口に出向く手間を省けます。手数料は事前に確認しておきましょう。売買や賃貸の場合、速やかな契約の進行のため、必要な証明書の種類(全部事項証明書など)を明確にしたうえで、最新の登記事項が載ったものを準備することがポイントです。

| 取得方法 | 必要書類 | 手数料 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 法務局窓口 | 申請書、印鑑、本人確認書類 | 600円/通 | 即日取得可 |

| オンライン | 申請書、電子署名等 | 480円/通 | スマホ・PC対応、郵送受取 |

| 郵送 | 申請書、切手、印鑑 | 600円/通+送料 | 受取に数日必要 |

相続登記・贈与で必要な証明書・取得方法

相続や贈与時には権利移転を証明するため、登記事項証明書が必要になります。相続登記では被相続人名義の不動産の最新登記簿謄本が必須であり、相続人や贈与者名義へ変更する際に利用されます。

取得の際、対象不動産の所在や地番を正確に把握し、申請書に不備がないよう記入します。さらに、相続人全員の同意や遺言による場合は、それらの書類も添付する必要があります。

証明書の取得は代理人でも可能ですが、委任状や代理人の本人確認書類も必要です。法務局の窓口申請・郵送・オンラインのいずれでも取得でき、特にオンラインは全国どこからでも申請可能なため遠方の方にも便利です。

リスト: 相続・贈与時のポイント

- 被相続人または贈与者名義の最新の登記事項証明書が必要

- 申請書・相続関係説明図・遺産分割協議書など必要書類を事前準備

- 代理人申請の場合、委任状と本人確認書類が必須

融資・銀行手続きでの利用方法

不動産を担保に融資や銀行手続きを進める際、正確かつ最新の登記情報が記載された謄本が求められます。銀行によっては、申請から3ヶ月以内に取得した登記簿謄本(全部事項証明書)を指定される場合が多いです。

申請はオンラインまたは法務局窓口・郵送に対応していますが、融資審査の進行をスムーズに行うため、オンラインでの早期取得が推奨されます。オンライン請求の場合も郵送での受取りとなるため、余裕を持ったスケジュール管理が大切です。

また、法人での申請や複数物件の一括取得の場合は、法人番号や物件一覧リストを準備しておくと手続きが円滑に進みます。銀行手続きや融資では、所有権や抵当権など、詳細な権利関係の記載内容の確認が重視されるため、取得後は必ず内容をチェックしましょう。

リスト: 融資・銀行手続きのポイント

- 3ヶ月以内の最新謄本が必要なケースが多い

- 法人申請の場合、法人番号・印鑑が必要

- 取得後は必ず権利関係や記載内容を確認

よくある質問と市役所で不動産登記簿謄本の取得方法・読み方の注意点

市役所・その他機関での登記簿謄本取得について

不動産登記簿謄本は原則として法務局で取得します。一般的な市役所では発行できませんが、法務局の出張所やサービスセンター、一部の行政窓口で取り扱いを行うケースもあります。窓口の利用時間や手数料、受取方法などは事前に確認しておくことが重要です。法務局での申請は本人以外でも可能で、代理人による申請にも対応しています。郵送・インターネット(オンライン)申請にも対応しており、特に「登記事項証明書」のオンライン請求システムが普及しています。

下記の比較表で取得可能場所ごとの特徴をまとめます。

| 取得場所 | 取得方法 | 必要なもの | 受取までの日数 |

|---|---|---|---|

| 法務局窓口 | 窓口申請 | 印鑑・本人確認書類 | 即日 |

| 法務局郵送 | 郵送申請 | 申請書・手数料 | 数日〜1週間 |

| オンライン(PC/スマホ) | インターネット申請 | 利用者番号(不要も可) | 数日(郵送受取) |

登記簿謄本の読み方と初学者が陥りやすい誤解

登記簿謄本(登記事項証明書)は、不動産の状況や権利関係を明記した公的書類です。記載内容を正しく理解するには、各項目の意味を把握しましょう。

主な記載内容

- 表題部:不動産の所在・地番・種類・構造(建物の場合)

- 権利部(甲区):所有権に関する履歴(例:名義変更)

- 権利部(乙区):抵当権・地上権など担保設定の履歴

初心者が誤解しやすい点として、所有者欄に記載されたすべての人物が現在の所有者とは限らないことや、抵当権の抹消登記後も記録が残る場合がある点が挙げられます。正確に現所有者や権利状況を確認するには、最新の変更日と抹消済み情報にも注意を払いましょう。

FAQ例:「誰でも取得できる?」「オンライン申請の注意点」など

よくある質問への回答を以下にまとめます。

- Q. 誰でも登記簿謄本を取得できますか?

- A. 原則としてどなたでも法務局やオンラインで請求可能です。目的や利用制限はありません。

- Q. 市役所では取得できますか?

- A. 基本的に取得できません。必ず法務局もしくは認定サービス窓口をご利用ください。

- Q. オンラインでの申請に必要なものは?

- A. インターネット申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を利用します。スマホからも操作可能で、住所情報や郵送先を正確に入力してください。

- Q. 手数料や日数はどれくらい?

- A. 法務局窓口では600円/通程度、オンライン請求は郵送対応で数日かかります。

- Q. 代理人申請の際の注意点は?

- A. 申請書に受任者の署名押印と本人確認書類のコピーが必要です。手続きの流れを事前に確認しましょう。

不動産の相続や売却、名義変更などさまざまな場面で謄本取得は不可欠です。正確な手順や読み取り方法を知っておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

補足:不動産登記簿謄本の保管・紛失時の再発行と注意点

登記簿謄本の紛失と再発行申請手順

登記簿謄本を紛失した場合でも、再発行は簡単にできます。法務局の窓口やオンライン、郵送申請を利用して複数回の取得が可能です。再発行時には、物件の所在地を特定するための地番や家屋番号など正確な情報が必要になるため、事前に確認しておくと手続きがスムーズです。

再発行の基本手順

- 法務局の窓口・オンライン申請・郵送申請のいずれかを選ぶ

- 必要事項を記入した申請書や本人確認書類を用意

- 手数料分の収入印紙を準備

- 申請後、即日~数日で登記簿謄本を受け取る

代理人による申請も認められているため、本人が手続きできない場合も安心です。

証明書の保管方法と安全管理のポイント

登記簿謄本や登記事項証明書は大切な法的書類のため、紛失や破損を防ぐことが大切です。以下のポイントを守ると安全に管理できます。

- 耐水性・耐火性のある保管ケースに収納

- 貸金庫や専用保管庫への預け入れ

- コピーを別場所に準備し、万一の時の対応策とする

- スマートフォンやパソコンで管理する場合は、パスワードや暗号化で情報漏洩対策

重要書類専用ファイルやケースを活用し、ご家庭内での保管場所を家族で共有しておくことも紛失防止に有効です。

改訂や情報変更後の最新書類の取得方法

不動産の名義変更や相続登記、売却後などで登記内容が変更された際は、最新情報が反映された新しい登記簿謄本や登記事項証明書を取得する必要があります。変更手続きが完了した後、法務局の窓口・オンライン・郵送いずれの方法でも最新の証明書を請求できます。

新旧の情報を比較したい場合や内容の反映状況を確認したい時には、申請時に交付されるものが「最新」の記載内容となります。オンラインならスマホ申請も可能で、郵送受取も選択可能です。必ず最新書類で内容を確認し、大切な不動産の管理や取引に備えてください。