建築物の耐震化が強く求められる現代、壁の「スリット」構造がどれほど重要かご存知でしょうか。近年、新築集合住宅の【約9割】が何らかのスリット設計を取り入れており、その数値は国土交通省が公表する建築統計資料でも明らかです。

「地震によるひび割れや構造の損傷を未然に防ぎたい」「最新の設計基準や法改正に適合した建物づくりがしたい」と悩む方も多いのではないでしょうか。スリット設計の有無ひとつで、耐震性能やメンテナンスコストに大きな差が出ることも事実です。

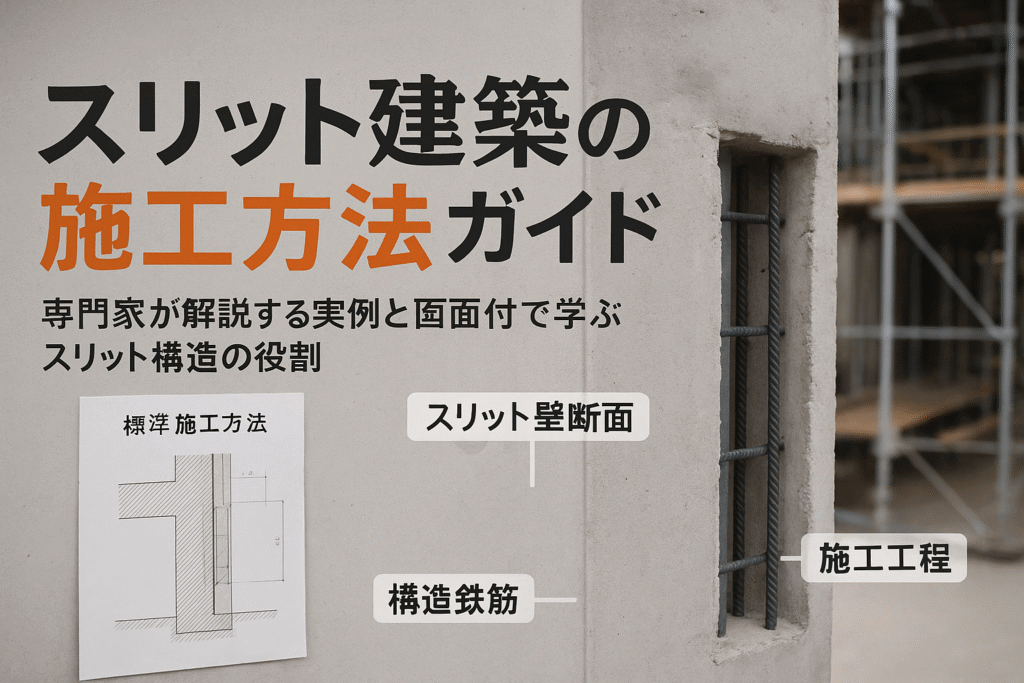

本記事では、水平・垂直・耐震といった各種スリットの【構造的な違い】や、建築基準法の規定に基づく納まり・設計の要点、実際の施工技術や現場写真まで、「なぜスリットが必要なのか」を徹底的にわかりやすく解説します。

専門家による現場経験と公的データに基づいた正確な情報のみを厳選し、建築家や設計士、土地活用を考える方など、実務者視点から「今知っておきたいスリット建築の全て」をお届けします。最後まで読むことで、失敗しない設計・施工のコツが手に入ります。

- スリット建築とは何か?定義と基本用語の整理

- スリット建築の目的と基本的な役割

- スリット建築の歴史的背景と技術発展

- スリット建築の種類・構造特性と技術的詳細 – 水平スリット、垂直スリット、耐震スリットの違いと用途

- スリット建築の設計ガイドライン・図面作成と標準納まり – 設計者必携の施工図面の読み方、納まりの詳細

- スリット建築の耐震性能と法規制の現状 – 建築基準法上のスリット施工義務と耐震基準の最新規定

- スリット建築の施工技術と品質管理 – 施工フロー、あと施工技術、品質確保のための手法

- スリット建築デザインと空間活用 – 建築デザインの視点から見たスリットの役割・美的活用法

- スリット建築現場Q&Aと実務者向けFAQ – 現場でよくある設計・施工上の疑問に詳細回答(建築スリットとは?、施工法、位置決定等)

- スリット建築の比較検討ガイド – 製品ラインナップ、選定時のポイント、費用・耐震性能比較

- スリット建築業界動向と革新技術の最前線 – 未来を見据えたスリット建築の技術革新と業界トレンド

- スリット建築DX時代のスリット施工自動化とデジタル化 – BIM・デジタルツイン活用最前線

- スリット建築AI・ロボット施工・IoT連携による品質向上 – 作業の省力化と施工精度改善の取り組み

- スリット建築環境対応素材・サステナブル設計の潮流 – 最新の素材研究と環境規制への対応状況

スリット建築とは何か?定義と基本用語の整理

スリット建築とは、建物の構造部分に意図的な隙間(スリット)を設けることで、地震時の揺れや収縮、膨張など建物各部の変形を調整し、ひび割れの発生や損傷を緩和する設計手法です。スリットは、コンクリート構造や鉄筋コンクリート造、壁構造など多様な建築物で導入される耐震対策の1つで、設計図面にも「構造スリット」「耐震スリット」など名称が記載されています。

目地とスリットは混同されがちですが、目地が材料の収縮や膨張を調整するための線状の溝であるのに対し、スリットは構造的に建築物の応力集中を回避し、構造分離や建物の健全性維持を主目的としています。下表で要点を整理します。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| スリット | 建物構造部に設ける隙間や溝。耐震、施工上の応力分散、変形吸収が主な目的 |

| 目地 | 材料の収縮や膨張の吸収・調整を目的とした隙間や溝 |

スリット建築の目的と基本的な役割

スリット建築の最大の目的は、建物が地震など外部力に晒された際に、構造の負担を分散し、亀裂や強度低下などの損傷を抑制することです。特に耐震スリットや構造スリットは、壁や柱など主要部分の変形を意図的にコントロールするために配置されます。

主な役割は以下の通りです。

-

構造分離:建物の一部ごとの挙動を独立させることで、大きな被害拡大を防ぐ。

-

ひび割れ緩和:スリットが応力集中を防ぎ、コンクリート壁のひび割れや破断発生を抑える。

-

耐震性向上:建築基準法や最新技術のもと、耐震スリットは震災後の建物安全性確保に活用される。

このような理由から、現代の建築設計ではスリットの位置や幅、縦横向き(水平スリット・垂直スリット)を最適化し、建物全体の耐久性と安全性の向上につなげています。

スリット建築の歴史的背景と技術発展

スリット建築の起源は、伝統的な木造建築物における「遊び」や「間」を設けて建物の歪みを吸収する考え方に見られます。コンクリートや鉄筋コンクリートが主流となって以降、構造スリットは建築基準法改正や耐震設計基準の厳格化とともに普及・発展しました。

1995年以降の耐震改修推進や大規模地震を契機に、耐震スリットの技術・施工方法も多様化。近年では、スリットの位置決定や幅、深さ、シーリング材の選定など、より専門的な設計資料や標準図が整備され、最適化が進められています。

また、建築デザインの観点からも、スリットを積極的に活用した意匠性の高い建物例が増えつつあります。最新のスリット建築では、構造性能と美観の両立が重視され、図面作成や現場管理においても精度の高い施工が求められています。

スリット建築の種類・構造特性と技術的詳細 – 水平スリット、垂直スリット、耐震スリットの違いと用途

スリット建築とは、建物の構造体に設けられる細長い隙間や切込み部分のことで、耐震性やデザイン性の向上を目的に設計されます。主な種類としては、水平スリット、垂直スリット、耐震スリットがあり、それぞれ設置目的や効果が異なります。たとえば、水平スリットはコンクリート壁や梁の一部に設けて構造の柔軟性を高め、地震時の変形吸収に寄与します。垂直スリットは、建物の壁面や柱に配置され、空間の仕切りや採光を兼ね備えたデザイン要素としての役割も大きいです。また、耐震スリットは構造スリットとも呼ばれ、柱や壁の一部に設けることで地震時のひび割れやせん断破壊を防ぐための重要な機能を果たします。スリット建築は、現代建築の耐震設計や意匠設計に欠かせない要素となっています。

水平スリットの設計指針と建築基準との関係 – コンクリート造構造特性を踏まえた標準寸法や施工指針

水平スリットは、主に鉄筋コンクリート造の壁や梁に設けられています。「水平スリット 建築基準法」で規定される構造耐力を確保しつつ、有効な可動範囲を持たせることが重要です。一般的な標準寸法としては、厚み30~50mm、幅50~100mm程度で設計されることが多いです。スリット部分には適切なシーリング材を充填し、水密性・気密性も確実に保つことが推奨されています。施工時は、構造スリット標準図や関連マニュアルに基づくことが必須です。設計段階では、スリットの向きや納まりを十分に検討し、強度や安全性に配慮しながら、施工ミスや寸法精度の管理も徹底しましょう。

水平スリット 設計・施工チェックリスト

-

強度計算・耐震診断を設計前に実施

-

スリット位置と幅・厚みの最適化

-

コンクリート打設時の精度管理

-

シーリング処理と防水措置の確認

垂直スリットの位置・幅・補強筋ピッチの詳細解説 – 振れ止め筋や厚みの規定、施工性のポイント

垂直スリットは、壁や柱の鉛直方向に設けられ、壁面の分割や採光、意匠性の向上など多彩な用途があります。標準的な設計例として、幅は30~100mm、厚みも30~50mm前後が目安です。振れ止め筋のピッチ(間隔)は300~400mm程度で配置されることが一般的で、スリット付近の補強にも留意する必要があります。施工時は、鉄筋の配置やかぶり厚の確保、接合部の納まりなど耐久性を意識した作業が求められます。現場では、誤った位置や幅で施工されると耐震性能が低下するおそれがあるため、図面通りの精度が重要です。垂直スリットはデザイン性と機能性の両立を図るポイントにもなっているため、設計意図と現場の連携が不可欠です。

耐震スリットとしての構造スリット壁の機能 – せん断破壊予防など耐震性能向上の理論と現場適用

耐震スリット、すなわち構造スリット壁は、建物の地震時振動エネルギーを吸収し、ひび割れや重大な損傷を未然に防ぐために設けられます。特に、柱と壁との接点や合成部分にスリットを挿入することで剛性をバランス良く制御し、局部的な応力集中を緩和させます。これにより、せん断破壊のリスクを低減し、建物全体の耐震性能を高めます。近年では、あと施工型の耐震スリットも普及しており、既存建築物への耐震改修にも有効活用されています。現場でのポイントは、スリットの充填材料や納まり、適切な施工手順の遵守です。

| スリット種類 | 主な用途 | 標準寸法 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 水平スリット | 変形吸収・分割 | 厚30~50mm 幅50~100mm | コンクリート現場で多用 |

| 垂直スリット | 採光・意匠・分割 | 幅30~100mm | デザイン性+耐震補強 |

| 耐震スリット(構造) | せん断防止・耐震 | 用途により異なる | 改修・新築どちらも対応可 |

耐震スリットは、構造計算や施工管理の正確性が最重要であり、確実な施工と定期点検によって期待される性能を最大限発揮します。

スリット建築の設計ガイドライン・図面作成と標準納まり – 設計者必携の施工図面の読み方、納まりの詳細

スリット建築図面の見方と寸法設定の注意点 – 幅・位置・納まりミスを防ぐポイント

スリット建築図面を正確に読み解くことは、安全な建築物を設計するうえで極めて重要です。構造スリットの寸法や位置を誤ると、耐震性や耐久性の低下につながります。基本的には、設計段階でスリットの幅・厚み・配置の基準を明確にし、図面上で他の構造体との干渉を避ける必要があります。標準的な耐震スリットの幅は30~50mmですが、建物の規模や構造体に応じて調整が必要です。耐震スリットは基礎・壁・梁・柱などに正しく反映させることが重要で、納まりミスを避けるためにも詳細図や構造スリット標準図を活用しましょう。

下記のポイントを押さえてください。

-

スリット部の最適な位置決定(主に柱・壁との接合部)

-

標準的な幅・ピッチの設定

-

誤寸法や省略による納まりミス防止

| 対象部分 | 標準幅 | 設置例 |

|---|---|---|

| 耐震スリット | 30~50mm | 壁・柱周辺 |

| 水平スリット | 20~50mm | 床と壁の境界 |

| 垂直スリット | 30~60mm | 壁面分割ライン |

施工標準図の解説と現場写真による理解促進 – 豊富な写真で施工イメージを具体化

施工標準図は、スリット建築の正しい納まり施工を理解するうえで欠かせません。標準図には各スリット位置・幅・納まり詳細が明記されており、複数の図面を比較しながら検討します。実際の施工現場写真を見ることで、図面だけではわかりづらい微細な納まり部分やシーリング処理、防水詳細、鉄筋の補強方法※が一目で理解できます。

現場でよく使われる項目には次のようなものがあります。

-

標準納まりパターンと間違いやすい施工例の比較

-

各種スリット施工部位の写真(水平スリット・垂直スリット・耐震スリットなど)

-

スリット部のシールや金物の納まり写真

建設現場では、標準図通りに納められているかを確認するため、写真やチェックリストの活用が有効です。現場ごとの施工状況や規模に合わせた納まりの違いにも注目しましょう。

スリット施工納まりの最新事例分析 – BIM等デジタル設計との連携も考慮

近年では、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)などのデジタル技術を活用したスリット施工事例が増えています。BIM活用により、建築スリットの納まり検討・干渉チェック・数量算出が自動化でき、図面ミスや施工不備を最小限に抑えられます。特に複雑な構造スリットや大規模建築の場合、各種スリット(耐震スリット・水平・垂直)の位置や幅の3D検証が容易です。

-

BIMとの連携で可能となること

- 各スリット位置・幅・高さの干渉自動チェック

- 配筋やコンクリート打設時のシミュレーション

- 実際の施工進捗とデジタル納まりの照合

今後は、施工管理・設計調整・図面作成の効率化が進み、スリット建築における品質と生産性のさらなる向上が期待されます。現場での課題解決や新しい設計手法の導入に、デジタル技術の活用は欠かせません。

スリット建築の耐震性能と法規制の現状 – 建築基準法上のスリット施工義務と耐震基準の最新規定

建築におけるスリットは、柱や壁といった主要な構造部材の間に設ける隙間で、地震時の被害を軽減する大きな役割を担います。スリットの設置は耐震設計に不可欠となっており、建築基準法でも一定の条件下で設置が義務化されています。特に鉄筋コンクリート造や壁式構造などの建築物では、スリットによってひび割れや構造部材の過度な拘束を防ぐことで、耐震性能の向上が認められています。

最新の耐震基準ではスリット幅や設置位置、厚みなど、設計方法が明確に規定されています。これにより、スリットを適切に設計・施工することが建築現場の常識となり、昨今の大規模地震への備えとして注目されています。

スリット建築を施工する上で知っておきたい主要ポイントを下記に一覧化します。

| 項目 | 標準的な仕様例 | 耐震上の意義 |

|---|---|---|

| スリット幅 | 15〜30mm | ひび割れ防止・エネルギー分散 |

| 設置位置 | 柱と壁の交差部、梁端部 | 構造部材の独立性確保 |

| 使用材料 | モルタル、シーリング材など | 耐久性と気密性の向上 |

スリット建築の構造スリットと建築基準法との深い関係 – いつから、どのように規定されたか

スリットが建築基準法で重視されはじめたのは、1981年の耐震基準大改正がきっかけです。この改定後、多くのコンクリート建築物で想定外のひび割れや構造不良が報告され、スリットの必要性が明確化されました。

その後の法改正によって、構造スリットは「耐震壁と柱の縁切り」や「開口部周辺の応力集中緩和」など、構造的な安全配慮として設計図面に明記が必要となりました。スリットの実施時期は新築だけでなく、既存建物の耐震補強工事においても重要性が高まっています。標準図や納まり図にも反映されており、メーカーのカタログでも詳しい設計例が紹介されています。

スリット建築施工ミスによる耐震リスクと罰則事例 – 補修費用・社会的影響の事例検証

スリット施工の不備は、耐震性能の大幅な低下につながります。例えば、スリットの設置位置が図面と異なったり、厚み不足・幅の不一致・シーリング材の不使用などが原因で、地震時に壁や柱が大きく損傷する事例が発生しています。

下表は、主な施工ミスとそのリスク例です。

| 施工ミス内容 | 耐震への影響 | 具体的な補修・損害例 |

|---|---|---|

| 幅や位置の間違い | 構造部材間の拘束、クラック発生 | 壁補修、再施工 |

| シーリング未使用 | 雨水浸入・劣化促進 | 内部腐食、追加補修費用 |

| 図面通りの納まり不備 | 耐震性能未達、地震時損壊 | 大規模補強工事 |

重大な施工不良は、監理者や施工会社に対して罰則や賠償金請求が行われた事例もあります。また、大規模な補修や社会的信頼の失墜につながることもあり、施工現場での正確な管理が強く求められています。

スリット建築の施工管理マニュアルと品質保証体制の標準 – 品質維持のための現場監理ポイント

高品質なスリット建築を実現するには、設計意図通りの施工と、それを確実に管理するマニュアルやフローの整備が必須です。現場では各工程ごとにチェックリストを設けることで、施工ミスや品質不安の発生を未然に防ぐことができます。

主要な施工管理ポイントは以下のとおりです。

-

スリット位置・幅・厚みの設計値との照合

-

シーリング材の種別・施工方法の厳密な確認

-

図面や標準図との一致確認

-

施工記録写真の保存

-

最終検査と品質証明書の取得

これらを徹底することで、法的基準への適合と高い耐震性能を両立できます。近年は多くのメーカーや施工会社が、独自のマニュアルや品質保証体制を設け、現場での監理精度向上を図っています。信頼性の高いスリット建築実現のためにも、適切な進捗管理と質の高い管理体制の維持が不可欠です。

スリット建築の施工技術と品質管理 – 施工フロー、あと施工技術、品質確保のための手法

スリット建築においては、構造スリットを適切に設計・施工することで建物の耐震性や耐久性を大きく高めることが可能です。とくに現場での的確な施工手順と品質管理が、安全な建築を支える鍵となります。下記の表に、代表的なスリット施工の種類とポイントをまとめます。

| スリット種別 | 主な目的 | 施工上のポイント |

|---|---|---|

| 垂直スリット | 構造体分離/地震対応 | 適切な幅・深さの確保、補強筋やシーリング材使用 |

| 水平スリット | ひび割れ防止/収縮対応 | 施工精度、納まり設計、耐震壁との兼ね合い |

| 構造スリットあと施工 | 改修時の機能追加 | カッター施工後の補強、施工ミスの再発防止策徹底 |

また、近年は建築基準法の改正とともに、スリット幅やピッチ、納まりといった技術基準が厳格化されており、現場写真や図面での管理も重要視されています。品質確保には施工計画の段階から確認・記録を徹底することが必要不可欠です。

スリット建築の構造スリット施工手順の詳細 – 写真付き段階解説で現場実務を支援

スリットの正確な施工手順は、建物全体の耐震性能に大きく影響します。以下の手順をもとに、現場での施工管理を強化しましょう。

- 施工位置の墨出し

- スリット幅・深さを確認

- 型枠施工・補強筋設置

- コンクリート打設後の目視チェック

- シーリング材の充填と養生

完成後には仕上げ部分の隙間やひび割れも目視で確認し、必要に応じて追加の補強を行います。施工写真や図面で記録を残すことで、検査時や管理時のトレーサビリティも確保できます。

スリット建築施工ミス事例と再発防止の具体策 – 失敗に陥りやすいポイント解説と改善方法

スリット建築では、些細な施工ミスが耐震性能や防水・断熱性能の低下を招く場合があります。特に多い事例と改善策を以下にまとめます。

-

スリット幅が不足:仕様通りの幅・深さを確保することで補強筋の有効性を維持

-

施工図との食い違い:現場と図面の連携を徹底し、二重確認を行う

-

シーリング不良:材料選定ミスや充填不良を防ぐため作業工程の標準化を図る

再発防止のためには、標準施工マニュアルの活用と現場ごとに定期的な勉強会を行い、施工管理体制の強化が求められます。

スリット建築の最新技術・デジタル施工の活用 – i-Construction 2.0やロボット施工との親和性

建築現場ではデジタル技術の進化によりスリット施工も大きく変化しています。最新のi-Construction 2.0では、現場の3D計測やAI監督による施工計画の最適化が進められています。

| 技術名称 | 主な効果 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 3Dスキャニング | 施工精度向上 | 墨出し・検査・記録 |

| ロボット施工 | 作業効率化・均一品質 | 大型現場、数量多いスリット施工 |

| AIチェックシステム | 施工ミス検出 | スリット幅・配置の自動判定 |

これらの技術導入により、手戻りや人為的ミスの削減が実現し、スリット建築の安全性とコスト競争力が大幅に向上しています。今後はデジタルと人の融合で、さらなる施工品質と効率化が期待されています。

スリット建築デザインと空間活用 – 建築デザインの視点から見たスリットの役割・美的活用法

スリットは建築デザインにおいて、空間の「抜け感」や軽やかさを生み出すための重要な要素です。外観や内観の壁、天井にスリットを設けることで、建物全体の印象を洗練させるだけでなく、構造面でも有効活用されています。特に、スリット壁や垂直・水平スリットは、間仕切りやファサードに設けることで、パブリックとプライベートの空間を柔らかく分節できる他、動線確保にも役立ちます。

スリットを取り入れることで期待できるメリットは次の通りです。

-

空間の広がりと奥行き感の演出

-

視線や光のコントロール

-

自然な通風・採光計画への寄与

-

壁面の圧迫感や閉塞感の解消

スリットは、建築基準法や設計ガイドラインを遵守したうえで的確に配置することで、建物の意匠性と機能性を高める有効な手段となっています。

スリット建築の光と視覚効果を活かした建築デザイン – 建築事例に見る光の取り入れ方、空間演出

近年のスリット建築では、光と視線の取り入れ方に格段の工夫が見られます。たとえばコンクリート壁に細い垂直スリットを配置することで、日中の自然光が室内に美しいライン状の光となって差し込み、時間や季節による変化も楽しめます。スリットを複数並べたり、交差させたりすることで、光だけでなく視線も適度にコントロールでき、プライバシーを守りつつ開放感ある空間をつくり出します。

用途や場所に応じたスリット活用の一例として、下記のテーブルをご覧ください。

| 導入箇所 | 主な目的 | デザイン例 |

|---|---|---|

| エントランス | 明るさ・動線強調 | 水平スリットを連続配置し奥行きを演出 |

| サンルーム | 採光とプライバシー確保 | 垂直スリットによる柔らかな光の拡散 |

| 廊下・階段 | 視線誘導、空間連続性 | 床や壁のスリットから下階へ光と視線を繋ぐ |

こうした光の演出は、設計段階でのスリット図面の工夫やディテールの調整により、建築物の個性を際立たせる要素となっています。

スリット建築の環境適応ファサードとスリット設計の融合 – 持続可能性・省エネルギーへの貢献

スリットを活用したファサードデザインは、環境への配慮と省エネルギー性能の向上にも寄与します。例えば、南側の壁に細長いスリットを設けることで過度な直射日光を抑えつつ、自然光を柔らかく取り込むことができ、冷暖房負荷の低減につながります。さらに、通風計画にもスリットは有効で、風の流れを的確に導き、室内の温度ムラや結露防止にも役立ちます。

スリットの設計上で重要となるポイントは次の通りです。

-

太さや位置の最適化による構造・安全性の確保

-

外装材・シーリングとの納まりの工夫

-

耐震スリットの導入による構造の保護

-

断熱・気密性能と意匠性のバランス調整

これらを総合的に設計することで、建築基準法への適応をクリアしつつ、持続可能な建築が実現できます。

スリット建築の最新トレンド事例 – BIM連携やスマート建築での応用動向

スリット建築の最新トレンドとして、BIM(Building Information Modeling)の活用が進んでいます。BIMデータ上でスリットの位置や大きさを詳細にシミュレーションすることで、設計初期から光・風・構造のバランスを最適化できるようになりました。また、スマート建築との連携により、可動式スリットや自動制御ルーバーなど、建物状況や天候に応じたリアルタイムな最適化も実現しています。

最新事例では、住宅だけでなくオフィスビルや商業施設、公共建築など幅広い用途でスリットデザインが採用されています。これにより建物の個性や快適性を両立しつつ、省エネルギーと環境適応性も高めています。

スリットデザインの進化により、今後もますます多様な建築空間で革新的なアイデアが生まれることが期待されています。

スリット建築現場Q&Aと実務者向けFAQ – 現場でよくある設計・施工上の疑問に詳細回答(建築スリットとは?、施工法、位置決定等)

スリット建築の必要性と建築現場からの質問例 – 典型的疑問解説

建築で「スリット」とは、建物の構造体に意図的につくられる細い隙間で、主に鉄筋コンクリート造の壁や梁、スラブなどに設けられます。スリットの役割は、耐震対策やひび割れの抑制、構造体の熱膨張・収縮への対応などです。現場からは「スリットはなぜ必要なのか」「どの位置に設置するか」「標準的な寸法はあるか」といった質問がよく寄せられます。

下記のような基礎Q&Aがよくあります。

| 質問 | 回答例 |

|---|---|

| スリットを入れる主な理由は? | 耐震性能向上、ひび割れ防止や熱応力の緩和のため必須 |

| どの部分にスリットは必要? | 壁や柱、梁の接点部や界壁付近などに多く設置されます |

| 標準寸法や詳細な位置決定の基準は? | 構造計算や設計基準により決定しますが、設計図面に準拠 |

建築基準法や各種指針に準拠し、正しい設置が安全性や耐久性確保に直結します。

スリット建築DIY可能なスリット壁施工法の基礎知識 – 個人・小規模向け実践的アドバイス

近年、住宅や小規模建物のスリット壁をDIYで取り入れるケースが増えています。自作や補修を行う際には下記のポイントを押さえておく必要があります。

-

適切な位置と幅の設定

専門書や設計図面を参考にし、スリットを入れる場所は壁端部や地震力の伝達部位を避けましょう。 -

施工材料の選定

シーリング材や適合する型枠材を選び、スリット部分には鉄筋を通さない方式が標準です。 -

施工手順の確認

下記リストに主なDIY手順をまとめます。

-

壁にマスキングを施し、スリット幅(一般的に20〜30mm)を確保

-

コンクリート打設時は、スリット部に養生材を設置

-

養生材撤去後にシーリング施工で防水・気密確保

テーブルに代表的なDIY留意点を整理します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 必要工具 | ノコギリ、シーリングガンなど |

| スリット幅 | 20〜30mmが一般的 |

| 施工前確認 | 壁内配線・配管の有無をチェック |

施工ミスは構造に影響するため、専門家のアドバイスも活用しましょう。

スリット建築施工関連用語や技術指標の補足解説 – 専門用語の整理・用語辞典補完

スリット建築に関する専門用語や技術指標を一部整理します。

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 構造スリット | 壁や柱などRC構造部分に設ける細い隙間 |

| 耐震スリット | 地震力を吸収・分散し、ひび割れを防止する切れ込み |

| 垂直スリット | 鉛直方向に入れるスリット |

| 水平スリット | 横方向に入れるスリット |

| スリット厚み | スリット部の壁厚、通常20〜30mm程度 |

| スリット施工法 | 型枠・シーリングを用いた施工方法 |

| 標準図 | 一般的な納まりや設計に使われる標準的な図面 |

スリット建築用語に精通することで、設計・施工図面の理解が深まります。図面や現場写真も参考にすると、より安全で最適なスリット設計・配置が可能です。

スリット建築の比較検討ガイド – 製品ラインナップ、選定時のポイント、費用・耐震性能比較

スリット建築は耐震性や意匠性、設計の自由度を高めるうえで重要な構造方式です。ここでは、主要メーカーの製品仕様と価格を比較し、選定ポイントや各種スリットのメリット・デメリットを整理します。初めて導入を検討している方からプロの設計者まで、スムーズな製品選定や問い合わせ方法までを一挙解説します。

スリット建築主要メーカー製品の特徴・価格比較表 – 製品仕様をわかりやすく一覧化

スリット建築用部材には耐震スリットやデザインスリットなど多様な製品があり、特徴や性能、価格が異なります。代表的なメーカーの製品を比較表でまとめました。

| メーカー | 製品名 | タイプ | 耐震性能 | デザイン性 | 価格帯(1mあたり) |

|---|---|---|---|---|---|

| オカベ | OCスリット | 耐震スリット | 高い(国交省基準適合) | 標準 | 約4,000円〜 |

| 大建工業 | DAISリット | デザイン重視 | 標準 | 高い | 約5,500円〜 |

| 東恩納組 | EQ-Sリット | 多様対応型 | 非常に高い | 多様 | 要見積 |

一般的に、国土交通省認定や建築基準法適合の証明がある製品が主流です。価格は材質や施工性によって上下します。

スリット建築種類ごとのメリット・デメリット – 適材適所の選定理由を明示

スリット建築には構造スリット、耐震スリット、デザインスリットなどが存在します。それぞれの特徴は次の通りです。

構造スリット

-

メリット

- 地震時の揺れを吸収し、ひび割れ防止

- 柱や壁の損傷リスク低減

-

デメリット

- 施工ミスがあると効果減少

- シーリング材選定が必要

耐震スリット

-

メリット

- 耐震基準への適合が容易

- 建物の損傷防止に特化した設計

-

デメリット

- 納まり次第でコスト高になる場合あり

- 断熱・気密性能への影響考慮が必要

デザインスリット

-

メリット

- 採光や通風の自由度が向上

- 建築美を演出できる

-

デメリット

- 構造計算との整合が不可欠

- 強度や安全性確保が必須

建築図面の段階から用途や配置、厚み、幅、水平・垂直どちらのスリットを用いるのか検討することが重要です。

スリット建築見積もり・問い合わせフローの実用ガイド – 購入前の準備と相談プロセス

スリット建築の導入・購入前には、製品仕様や工法、費用面のチェックが欠かせません。下記のプロセスを参考に、失敗のない選定を進めましょう。

- 現状分析・設計図面の準備

- 建物の構造タイプや壁位置、施工場所を確認

- メーカー資料やカタログ請求

- 複数メーカーへ問い合わせてスペック比較

- 費用・納期・施工方法の確認

- 施工業者と連携し、必要な耐震性能や意匠性を整理

- 現場下見および条件調整

- 必要に応じてメーカー担当者による現場確認

- 正式見積もり・契約手続き

- 仕様・価格・納期の最終チェック

- 施工前打合せとアフターフォロー

- 施工ミス防止やシーリング・納まりの最終確認

この流れを踏むことで、施工後のトラブルや目的に合わない部材選定のリスクを大幅に軽減できます。専門知識がなくても安心して選定・導入可能です。

スリット建築業界動向と革新技術の最前線 – 未来を見据えたスリット建築の技術革新と業界トレンド

スリット建築は、耐震性・構造の最適化・意匠性向上の分野で年々注目度が増しています。日本国内外の地震被害対策を背景に、スリットの設計・施工はより科学的に進化し、デザインと安全性の両立も重視されるようになりました。業界では、設計効率化から施工品質の一元管理、環境配慮型の素材展開といった新たな動きが加速しています。

下記は、スリット建築分野で注目される主要な技術革新・トレンドです。

| 最新トレンド | 特徴 |

|---|---|

| DXによる施工管理 | 3Dモデル活用で納まりや図面ミスを低減 |

| 耐震スリットの高性能化 | 効率的な耐力壁配置と新素材導入 |

| 意匠・デザインへの応用 | 建築デザインとの調和と用途拡大 |

| サステナブル素材開発 | リサイクル材や低炭素型スリットへの期待 |

スリット建築DX時代のスリット施工自動化とデジタル化 – BIM・デジタルツイン活用最前線

デジタルトランスフォーメーション(DX)が建築業界にも広まり、スリット施工の工程は大きく変化しています。設計段階ではBIM(Building Information Modeling)が導入され、構造スリットの位置・幅・厚みの最適化や、納まりの事前シミュレーションが徹底されています。デジタルツイン技術も活用され、現場のデータをリアルタイムで設計に反映させることが可能となっています。

特に下記の点でDX化の恩恵が大きくなっています。

-

スリットの図面精度向上と施工ミス低減

-

3Dモデルによる理解促進と合意形成の迅速化

-

積算・工程管理の自動化による効率化

これにより、スリット施工の現場は従来よりもミスが少なく、高品質な仕上げが現実のものとなっています。

スリット建築AI・ロボット施工・IoT連携による品質向上 – 作業の省力化と施工精度改善の取り組み

AIやロボット施工、IoTとの連携もスリット建築分野を大きく革新しています。AIは最適なスリット位置や断面を自動解析し、設計ミスやヒューマンエラーを削減します。ロボットによる自動切断・墨出し・加工は施工スピードと精度を高め、人材不足にも対応。IoTセンサーの設置により、スリット部分の応力や微細な振動を常時モニタリングでき、建物メンテナンスの質も向上しています。

品質向上につながる主な導入事例は以下のとおりです。

-

AIによるスリット設計の最適化とリスク分析

-

ロボットアームによる高精度なスリット加工

-

IoTセンサーによる施工後の常時監視・保守簡易化

これら技術の普及により、施工現場の省人化・施工品質安定化・不具合早期発見がますます重要となっています。

スリット建築環境対応素材・サステナブル設計の潮流 – 最新の素材研究と環境規制への対応状況

環境対応への要請が建築分野全体に広がるなか、スリット建築においても素材選定と設計思想が進化しています。低炭素コンクリートや再生材の活用が進み、シーリング材や耐震補強パーツにもエコ性能を持つ製品が増加。環境規制への適応は設計初期段階での配慮が必要となり、LCA(ライフサイクルアセスメント)視点からのスリット最適化も注目されています。

主な環境対応素材・トピックスをリスト形式で紹介します。

-

低炭素コンクリート、再生スチール材のスリット壁

-

VOC低減型シーリング材の採用による安全性向上

-

断熱・遮音性能向上を狙った複合スリット設計

-

国内外の最新環境基準に準拠した材料選定の増加

これらの流れは、スリット建築の技術とデザインの発展だけでなく、持続可能な社会実現のための標準的な取り組みとなりつつあります。