「雨漏りが止まらない…」「外壁や基礎の劣化が心配」と感じたことはありませんか?建物の寿命を大きく左右する水切りは、【建築現場の8割】以上で“適切な納まり・施工”ができていないとされており、それが原因で発生する雨漏りや基礎腐食の被害は、【国土交通省】の報告でも年々増加傾向です。

実際、水切りの施工不良による雨水侵入トラブルは、戸建て住宅や集合住宅を問わず【新築・既存を合計して年間数万件】規模で報告されています。外壁塗装やリフォーム費用が100万円単位でかかる事例も決して少なくありません。こうした事態を避けるためには、材質や形状はもちろん、部位ごとの正確な納まりや設計基準を理解することが必須です。

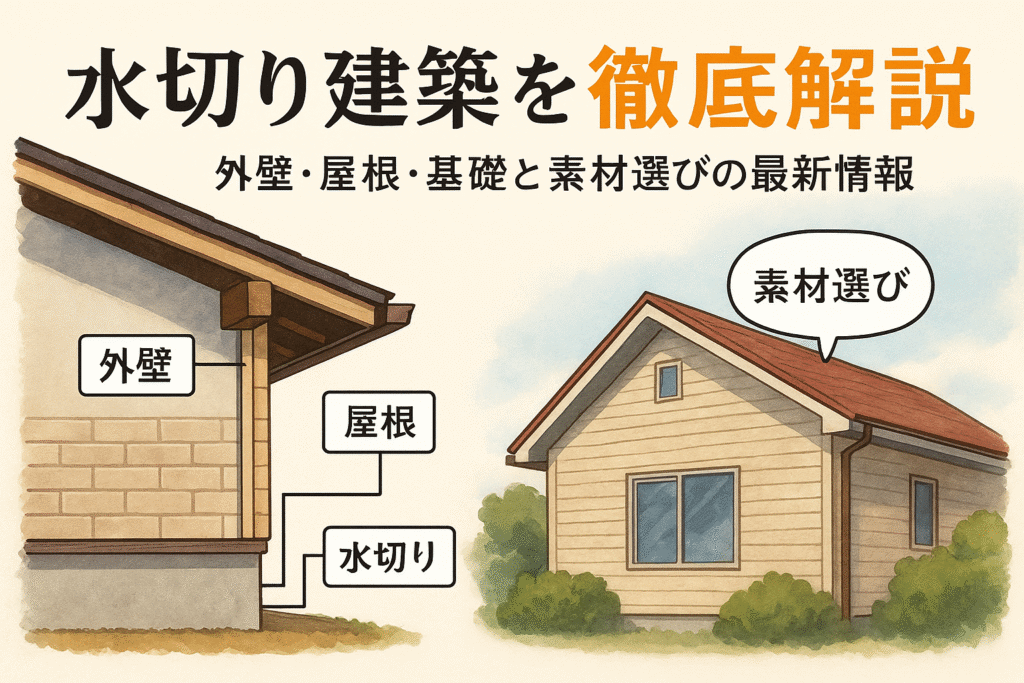

本記事では、水切りの基礎知識から屋根・外壁・基礎ごとの最適な選定、劣化症状の見抜き方、さらに市販製品やDIY・後付けの実践情報まで、最新の施工現場データと専門家の実績にもとづき徹底解説します。

「水切り」に本当に強い建物は、余計な修繕費や損失リスクまで回避できます。重要な知識を押さえ、次世代の安心な住まいづくりにつなげていきましょう。

水切りは建築とは何か?基本用語から役割まで徹底解説

水切りにおける建築用語の正確な意味と基礎知識 – 水切りとは何かを初心者にもわかりやすく解説。建築素材と機能の入門知識も含む。

建築分野での水切りとは、建物の外壁や屋根、土台部分などに取り付ける金属部材の一種を指します。主な役割は、雨水や湿気が建物内部に侵入するのを防ぎ、外壁や基礎を長持ちさせることです。住宅やビル・工場といった建物の美観にも貢献し、腐食や劣化から構造を保護する欠かせない存在となっています。

素材はアルミ・ステンレス(SUS)・鋼板・樹脂などが中心。近年ではメーカーの商品バリエーションも豊富で、耐久性や加工性に優れたラインナップが揃っています。主要部位ごとに使い分けがあり、特に外壁下端・窓廻り・軒先・屋根の取り合い部などに設置されます。寸法や出幅の規格、施工の納まりが建築ごとに異なるため、用途や用途部位に応じて選択することがポイントです。

下記は主な素材ごとの特徴をまとめたテーブルです。

| 素材 | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| アルミ | 軽量・耐食性に優れ、カラーも豊富 | 外壁、サッシ回り |

| ステンレス | 耐久性と防錆力が高く、公共建築にも最適 | 屋根、基礎部 |

| 鋼板 | コストパフォーマンスが高く施工しやすい | 工場、住宅 |

| 樹脂 | 軽量で加工しやすいが高温では注意が必要 | 仮設建物、DIY向け |

部材を選ぶ際には、耐久性や塗装のしやすさ、住宅の外観デザインとの相性も重視されます。

建築における水切りの歴史的背景と発展経緯 – 水切りの起源や日本特有の技術的発展、世界の事例との比較。

日本の建築において水切りの起源は古く、木造住宅の普及期から雨水対策の工夫として発展してきました。伝統的な民家では出梁や破風板が水切りの役割を担っており、その後近代化とともに金属製品へと進化。現代では城東テクノやバクマ工業などの専門メーカーが多様な水切り金物を開発し、規格品の普及が進みました。

欧米では“ドリップエッジ”や“Drainer”と呼ばれ、屋根や外装部に設けられるケースが一般的です。日本独自の発展としては、台風や豪雨など厳しい気象条件に適した高精度な施工技術と、外観美にこだわった納まりが挙げられます。

現代の水切りは住宅の長寿命化や高断熱性の実現、美観維持の観点からも改良が重ねられ、建築金物の一分野として必須の部材へと成長しました。今後も高性能な素材開発や施工マニュアルの標準化が進むことが期待されます。

屋根・外壁・基礎別で水切りの種類と納まり設計の詳細

屋根水切り(軒先・ケラバ・谷部など)の形状と素材選択

屋根の水切りは、雨水の侵入や浸透を防ぎ建物の耐久性を高めるために重要です。屋根の部位ごとに使われる水切り金物には、軒先水切り・ケラバ水切り・谷部水切りなどがあり、それぞれに設計上の特徴があります。軒先水切りでは雨水を確実に外へ排出するため、適切な傾斜と出幅の確保が必須です。ケラバ水切りは屋根の端部の防水強化に役立ちます。谷部水切りは2つの屋根が合わさる凹部に設け、雨水の集中する部分をしっかりガードします。主な素材はアルミ、ステンレス、ガルバリウム鋼板が挙げられ、それぞれに耐久性やメンテナンス性の違いがあります。以下の表に主な水切り金物と特徴をまとめます。

| 名称 | 主な設置部位 | 素材例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 軒先水切り | 軒先 | ガルバリウム鋼板等 | 耐久性・耐食性・雨水排出の効率化 |

| ケラバ水切り | 屋根端部 | アルミ・ステンレス | 強度・防水性向上 |

| 谷部水切り | 谷部 | ステンレス等 | 雨水集中部の漏水防止に効果 |

施工時は屋根材との重ね代や取り合い部分の密閉が重要で、防水テープやシーリング材使用で防水性をさらに向上できます。

外壁周辺の水切りの種類と設置方法

外壁基部やサッシ・窓回りでの水切り設置は、雨水の建物内部への侵入を防ぐために不可欠です。外壁基部の水切りは、土台や基礎と外壁材との境界に配置し、溜まった雨水を基礎から効率良く離れた位置に流し出します。サッシ水切りや窓回り水切りは、サッシ枠下に設けることで、結露や雨水が躯体内部にしみ込むのを防ぎます。

設置の際は強風や豪雨を想定し、水切りの勾配や外壁からの出幅(20mm以上推奨)を適切に設定することが重要です。外壁材に応じて、金属製・樹脂製・アルミ製品など素材を使い分けるとよいでしょう。外壁水切り部の納まりは、以下のような手順を意識します。

-

水切りは外壁材の下端で確実に覆う

-

取合い部に防水シートやシーリングを多用する

-

水抜き穴や通気層の設計を併用し結露や雨水の排出を考慮

外壁の美観維持と防水性向上のため、メーカーの標準納まりや施工マニュアルも事前に確認しましょう。

土台水切りの納まり設計と施工基準

土台水切りは建築基礎部分と外壁の間に取り付け、住宅基礎への雨水の侵入や外壁下部からの漏水を防ぐ役割を担います。特に木造住宅や低層住宅では不可欠な建築金物です。標準的な土台水切りの寸法目安は、幅30~50mm、出幅15~30mm程度で、対応する外壁材や基礎形状に合わせます。

施工基準としては

- 土台上端より外壁側に15mm程度出し、雨水を基礎より外へ逃がす

- 防湿シートや気密テープを重ねて水の巻き込みを防ぐ

- 連結部やコーナー部にはジョイント処理を徹底し、隙間を作らない

主な素材はガルバリウム鋼板やアルミで、耐久性重視の場合はステンレス製も選択されます。信頼性の高い建築メーカーの既製品や専用金物カタログを活用することで、美観と防水性を両立できる納まりが実現します。

水切りの建築素材別特性と最適な選定基準

アルミ・ステンレス・スチール・鉄製の比較 – 各材質の耐久性、塗装可能性、耐候性の詳細比較。

建築用水切りは、主にアルミ、ステンレス、スチール(鋼板)、鉄といった素材が使用されます。それぞれの特性を比較すると、耐候性やメンテナンス性、塗装のしやすさに違いが出ます。下記の表は主な素材の特性をまとめたものです。

| 素材 | 耐久性 | 耐候性 | 塗装適性 | コスト | 主な使用箇所 |

|---|---|---|---|---|---|

| アルミ | 高い | 優れている | 良好 | やや高い | 外壁、サッシまわり |

| ステンレス | 非常に高い | 最も優れている | 普通 | 高い | 屋根、水切り金物 |

| スチール(鋼板) | 標準~高い | 良好、要塗装 | 優れる | 標準 | 外壁、土台部分 |

| 鉄 | やや低い | サビに弱い | 良好 | 低い | 補修・限定的な用途 |

ポイント

-

アルミ製は耐久性と美観に優れ、特にサビに強いので外壁やサッシ周りによく採用されます。

-

ステンレス製は最も寿命が長く、海沿いなど厳しい環境でも錆びにくく、屋根の水切り等に適しています。

-

スチール製(鋼板)はコストパフォーマンスが良く、塗装を施すことで耐候性も高まります。

-

鉄製はサビやすいため、屋内や応急処置用が中心です。

選定基準として、住宅環境やコスト、必要となる耐久性を総合的に検討することが重要です。

主要メーカーの特徴と製品ラインアップ – Jotoなど代表的メーカーの特徴を分析しつつ、製品選びのポイントを解説。

水切り部材は多くの建築金物メーカーが取り扱っています。とくに「Joto(城東テクノ)」は日本でも代表的な存在で、豊富な製品ラインアップと徹底した品質管理で知られています。主要メーカーの特徴をまとめます。

| メーカー名 | 特徴 | 主な製品ラインアップ |

|---|---|---|

| Joto(城東テクノ) | 種類・サイズが豊富、住宅全般対応、施工性が高い | 基礎用・土台用水切り、外壁用、換気口部材 |

| バクマ工業 | 耐久性・加工性に特化、専門性高い | ステンレス水切り、屋根水切り、換気部材 |

| 積水化学工業 | 樹脂・複合材も強い、大手住宅ブランド採用品多い | 外壁用、換気フード、メッシュカバー |

水切り金物選びでは施工性・材質・既製品の寸法ラインナップを要チェック。メーカーごとの細かな寸法やカラー対応なども比較ポイントとなります。

塗装の可否やメンテナンス性別の素材選択 – 塗装適正や劣化影響を踏まえた選び方、塗装時期の最適化など実務情報。

水切りの耐久性や美観を保つには、素材ごとの塗装適正やメンテナンス性が非常に重要です。

-

アルミ・ステンレスはもともと耐食性が高く、塗装仕上げを選ばずとも美観が長持ちします。外壁との色合わせや意匠性重視の場合のみ塗装仕様とすることが多いです。

-

スチール(鋼板)や鉄の場合は必ず塗装が必要です。塗膜の剥がれやキズからサビが進行するため、5~10年ごとの定期塗装やサビ止め塗料で保護することを推奨します。

-

外壁リフォームや屋根塗装時には水切り金物の増し塗り・ついで補修も欠かせません。

メンテナンスの際には

- 目視点検でサビ・塗膜剥がれを確認

- 簡易補修なら市販のサビ止め塗料で対応

- 深刻な劣化の際は既製品交換も視野に入れる

といった流れが基本です。

素材ごとに強みが異なるため、用途や予算、建物環境を考慮した最適な水切り選びが長持ちの秘訣となります。

水切りにおける建築の寸法基準と納まりの理想仕様

各部位別の寸法規格と施工マニュアル – 最新の寸法基準と施工規格、実務での注意点を詳細解説。

建築における水切りとは、外壁や屋根などからの雨水を適切に排出し、建物内部への水分侵入を防ぐ重要な部材です。部位ごとに規格化された寸法・仕上げが推奨されています。主な部位の寸法基準は下記のように整理できます。

| 部位 | 標準寸法(mm) | 素材例 | 施工上のポイント |

|---|---|---|---|

| 外壁下端 | 出幅18~25 | ガルバリウム鋼板、アルミ | 基礎天端からの高さ確保 |

| 土台水切り | 出幅15~25 | ステンレス、鋼板 | 土台と外壁の隙間調整 |

| 屋根軒先 | 出幅35~50 | アルミ、ガルバリウム | 軒先からの水切れを意識 |

| 窓廻り | 出幅10~18 | アルミ | サッシ周囲の防水強化 |

重要なのは各寸法が、屋根・外壁や基礎との納まりに影響し、しっかりと水が切れるように部材の重ね代や勾配を設計することです。あわせて、各メーカーが公開する施工マニュアルやカタログ表記も必ず確認し、現場ごとに最適な仕様を選んでください。

納まり設計でありがちな失敗例と防止策 – 雨水侵入を防ぐための適切な納まり例と欠陥事例を図解。

水切り部材の納まり設計では、雨水の逆流や隙間からの浸入がしばしば問題となります。ありがちな失敗例と防止策を整理すると次の通りです。

- 部材の重ね代不足

→ 強風や毛細管現象で雨水が侵入しやすく、最低20mm以上の重ね代を確保します。

- シーリング不足や経年劣化

→ 定期的な補修チェックと耐候性シーリング材の採用が有効です。

- 取り合い部の隙間放置

→ サッシ下や外壁接合部は細部まで防水処理を徹底します。

失敗例

- 外壁下端の水切りが基礎より出ていない

- サッシ下で水が滞留し腐食

- 屋根の軒先水切りが短く雨だれ発生

防止策として、必ず各部材の設計ガイドラインを守る、納まり図面を事前に確認する、不明点はメーカーや専門業者に相談するなど、現場ごとの丁寧な確認作業が重要です。

断熱・防鼠など先進的納まりの最新事例 – 断熱性能や防鼠機能付き水切りの設計・施工事例紹介。

現在、多くの建築現場で断熱性や防鼠機能を備えた高機能水切りが導入されています。これらは従来の金物に下記のような機能が加わります。

| 機能 | 特徴 | メーカー例 |

|---|---|---|

| 断熱水切り | 発泡材や空気層で熱伝導を遮断 | 城東テクノ、Joto等 |

| 防鼠水切り | メッシュや特殊形状で鼠・虫を遮断 | バクマ工業など |

| 気密水切り | ゴムパッキンや樹脂構造で気密性向上 | 広く各メーカーが対応 |

このような製品は、住宅の省エネルギー化や衛生面への配慮にもつながるため、特に新築やリフォーム、地域特性に応じて積極的に採用されています。製品ごとの寸法や設置方法、メンテナンス性も比較し、住宅性能向上のポイントとして最適な仕様をご検討いただくことが重要です。

劣化リスクと長寿命化に向けた水切りのメンテナンス戦略

水切り劣化の初期兆候と早期発見術 – 劣化・腐食・変色・シロアリ被害など分かりやすい劣化例と判別法。

水切りの劣化は、建築物の防水性能や耐久性に直結するため、早期発見が重要です。主な初期兆候として「サビ・腐食」「変色や表面のひび割れ」「外壁と水切りの境目の隙間」「シロアリ被害の発生」などが挙げられます。

特にアルミやステンレス製の場合はサビの出現箇所に注意し、鋼板製は塗膜の剥がれや膨れも要チェックポイントです。下記のようなパターンが見られた場合、早めの点検や対策が推奨されます。

| 劣化サイン例 | 判別ポイント |

|---|---|

| サビ・腐食 | 部分的な赤茶色の変色や穴あき |

| 変色・白化 | 紫外線や酸性雨による素材劣化 |

| 外壁との隙間 | シーリングの劣化・収縮による隙間の発生 |

| シロアリ被害 | 水切り付近の木材がもろくなっている、粉状の木屑 |

早めの発見で建物全体の劣化防止につなげることができます。

メンテナンス方法と費用感の具体例 – 補修・交換の具体的手順や費用相場、コスト削減の工夫を詳細解説。

劣化状況に応じて、補修か交換を選択します。主な補修方法は塗装の再施工・シーリング材の充填・小規模な部材交換です。一方、全体が著しく腐食している場合は水切り全体の交換が必要です。費用相場の目安を下記にまとめました。

| メンテナンス内容 | 手順例 | 費用目安(1箇所あたり) |

|---|---|---|

| コーキングの充填 | 古いシーリング除去 → 充填 | 約3,000~8,000円 |

| 塗装の再施工 | 高圧洗浄 → ケレン → 下地処理 → 塗装 | 約7,000~15,000円 |

| 部分的な交換 | 劣化部材の取り替え → 新規設置 | 約10,000~30,000円 |

| 全体交換(1面) | 既存撤去 → 新規施工 | 約30,000~50,000円 |

コスト削減のコツは、DIYでできる範囲ならホームセンターの既製品水切りを利用したり、外壁塗装など他の工事とまとめて依頼することで足場代を抑える方法です。

外壁塗装等の付帯工事との連携メンテナンス – 足場代節約、塗装タイミングの最適化、同時施工のポイント。

水切りのメンテナンスは外壁塗装や屋根工事と同時に行うことで大きなメリットがあります。足場が共通利用できるため、同時施工で足場代を節約できます。塗装タイミングを見極めて一緒に行えば、美観や防水性が長持ちし、将来の修繕回数も減らせます。

連携メンテナンスのポイントは以下の通りです。

-

足場設置時に複数工事を依頼することで割安になる

-

専門業者と相談し、塗装→水切り補修→シーリング打ち直しの順序を守る

-

メーカーの施工基準・部材仕様を確認し、異素材の水切りにも対応できる体制を整える

外壁や屋根だけでなく水切りにも目を向けることで、住宅全体の耐久性を高め、資産価値の維持に役立ちます。

水切りを建築でDIYと後付け技術の実践的ガイドライン

DIY可能な水切り製品の特徴と入手方法

住宅の外壁や屋根の水切りをDIYで設置・補修する際、既製品の水切り材が便利です。主な素材はアルミ・ステンレス・樹脂・鋼板で耐久性と加工性が高く、外壁や土台など用途や箇所ごとに選べる豊富なバリエーションがあります。

ホームセンターでは、外壁水切り・土台水切り・アルミサッシ周りの水切りなどが手軽に入手でき、サイズもmm単位でラインナップされています。さらに、ネット通販ではJotoやバクマ、城東テクノなどのメーカー品も取り扱いがあり、カタログで細かな仕様やカラーを比較できます。

下記の表は主な水切り製品を比較したものです。

| 製品名 | 素材 | 用途 | サイズ | 入手先 |

|---|---|---|---|---|

| アルミ水切り | アルミ | 外壁・土台 | 多種 | ホームセンター・通販 |

| ステンレス水切り | SUS | 屋根・外壁 | 多種 | 建築資材店 |

| 樹脂製水切り | 樹脂 | 外壁 | 限定 | 通販・一部店舗 |

| 土台水切り | 鋼板 | 基礎・土台 | mm刻み | ホームセンター・通販 |

使用する場所や目的に合わせて、耐候性・色・取り付けやすさで選ぶことが失敗を防ぐポイントです。

DIY施工のための必須知識と安全上の注意点

水切りのDIY施工では正しい寸法測定と納まり、部材の選定、確実な固定が重要です。事前に現場の状況を確認し、必要な工具と部材を揃えましょう。

手順の一例

1.設置箇所を清掃し、寸法を正確に測る

2.製品を仮置きして納まりを確認

3.適切なビスやシーリング材で固定

4.接合部や外壁との隙間はしっかり防水処理

注意点

-

屋根や外壁高所作業時は安全帯・足場を使い転落防止

-

電動工具の安全操作

-

既存外壁の損傷や断熱材・下地への影響に配慮

-

雨水の排水経路を塞がないよう注意する

よくあるミスは水切りの傾斜不足やシーリング部の隙間です。これらは雨漏りや外壁劣化の主要因となるため、水平器や手元用ライトを活用し確実な作業を心掛けましょう。

後付け補修で使えるパーツと施工事例

既存建物で水切りの「後付け」や「補修」が必要な場合、後付け部材や補修用金物が有効です。屋根の軒先、片流れ屋根、外壁下端、サッシ周りなど用途別パーツが市販されています。近年は現場適合性の高い既製品や1m単位のカット品も入手可能です。

補修や後付けで失敗しないためのパーツ選定ポイント

-

現状外壁・屋根材と同じ素材・カラーに合わせる

-

既設部材との接合部はシーリングや水密テープで処理

-

既存部分の損傷やサビ、下地の劣化は事前にチェック

近年の事例では、アルミ水切りの後付けで外壁裏への雨水侵入を防ぎ雨漏りを解消したケースが多く見られます。また、「外壁水切りDIY」や「外壁水切り補修」の際、ホームセンターや通販で専用補修セットを使った成功例も報告されています。

パーツの詳細や仕様は各メーカーのカタログや商品ページで比較し、作業に適した部材を選びましょう。施工時は、安全面を最優先に段取りし、無理せず確実に作業を進めることが重要です。

建築専門家による水切りの実務解説とユーザー事例

水切り施工の専門家監修コメントと実務ノウハウ

水切りは、建築における外壁や屋根の耐久性を左右する重要な建築金物です。熟練した施工業者によると、適切な材質選びと正確な納まりが、雨水の侵入を防ぎ建物の劣化を大幅に遅らせるとされています。特にアルミ水切りやステンレス製の水切り金物は耐久性と美観の両立が可能と高く評価されています。また、基礎と土台の間に設置する土台水切りは、木造住宅の長寿命化にも欠かせません。正しい寸法設定やシーリングの充実は、雨漏りリスクを減らす大きなポイントです。

下記は主要な設置部位と選定素材の比較表です。

| 設置部位 | 主な素材 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 屋根軒先 | ガルバリウム鋼板、アルミ | 耐候性、高強度 | 曲げ加工時の取り合い確認 |

| 外壁下端 | アルミ、ステンレス | 腐食に強い、美観向上 | 隙間や段差の防止が重要 |

| 窓回り | 樹脂、アルミ | 対応幅広く納まりやすい | シーリング補強が必要 |

| 土台 | ガルバリウム鋼板 | 木部の腐食防止 | 施工マニュアルの遵守 |

正しい納まりと確実な施工が安全な住まいづくりにつながります。

利用者・施工者の口コミと評判分析

多くの利用者や施工者からは、外壁リフォーム時の水切り交換による雨漏り防止効果や既製品アルミ水切りの施工性・美観向上に満足の声が挙がっています。施工現場の口コミでは以下のような意見が聞かれます。

-

「外壁の水切りをステンレス製に変えてから、腐食しなくなり安心」

-

「屋根の軒先水切りをガルバリウムにしたら仕上がりが良く施工もしやすかった」

-

「土台水切りの出幅や寸法選びで迷ったが、メーカーのカタログや納まり図が参考になった」

逆に、未設置や納まり不良による雨漏りや劣化の体験談もあり、施工業者への事前相談やメーカーへの問い合わせの重要性も指摘されています。

利用時のチェックポイントリスト

- 素材・メーカーの選定

- 寸法や納まりの確認

- 施工時の防水処理とシーリング

- 交換や補修のタイミング判断

このような具体的な声は、実際に導入を検討する方の不安解消につながります。

建築金物市場の最新動向と今後の展望

近年、建築金物市場では耐久性・防水性に優れた新素材や工法が続々登場しています。例えば城東テクノなど大手メーカーからはカラーやデザインバリエーションが豊富な水切りがラインアップされ、住宅の美観や機能性の両面で進化が見られます。また、既製品サイズも拡充され取付けやすい商品が各社から出荷されています。

ポイントとなる新技術の例

-

ガルバリウム鋼板やSUS(ステンレス)素材の普及

-

ノンシーリングタイプの水切り金物

-

省施工&後付け可能な外壁用水切り部材

-

商品カタログのWEB対応や3D納まり図の提供

これらの動向は、住宅の長寿命化や施工効率向上といったユーザーの要望に応えていると言えるでしょう。今後も水切り分野は、住まいの安全と美観を支える重要な建築部材として、技術革新が期待されています。

よくある質問(Q&A)と用語集でわかりやすく網羅

「建築における水切りとは?」ほか代表的FAQまとめ – 検索ユーザーの疑問をQ&A形式・簡潔に整理。

Q1. 建築における水切りとは何ですか?

水切りとは、建物の外壁や屋根、基礎部などに取り付けて雨水や水分の侵入を防ぐための部材や製品を指します。外壁下端やサッシ周辺、軒先、屋根端などに設けて、雨水を外部へ排水させ、部材の劣化や雨漏りを防ぎます。

Q2. 外壁に水切りは必要ですか?

水切りは、外壁や基礎といった建物下部からの水の侵入を防ぐ役割があり、住宅の耐久性を高め長持ちさせるために不可欠です。特に、外壁と基礎の取り合い部分では水切りの設置が必須となります。

Q3. 水切りの代表的な材質は?

多くはアルミやステンレス、鋼板(ガルバリウム鋼板など)、樹脂が用いられます。耐久性や耐候性を重視した素材選びがポイントです。

Q4. 水切りはどの部分に設置されていますか?

・外壁下端

・基礎部(土台周り)

・屋根(軒先やケラバ、棟部など)

・窓やサッシ、水切り板金

Q5.「水切り」は英語で何と言いますか?

“Drip edge”や“drainboard”、また部位によっては“flashing”などと表現されます。

Q6. 外壁の水切りは後付けや交換ができますか?

可能です。既存の外壁に防水や修理目的で後付けするケースも多く、ホームセンターや専門メーカーでも部材販売されています。

部位名称と関連建築用語の用語集 – 水切り関連の建築部材・用語を体系的にまとめ。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 水切り | 雨水を建物外部へ排水し、内部への浸入を防止するための金物や部材 |

| 土台水切り | 基礎と外壁下部の取り合い部に設置する水切り金物。雨水の侵入を防ぎ、換気口を兼ねる場合も |

| ドリップエッジ | 屋根端部や軒先に設けられる水切り金物、屋根面の雨水を円滑に排出する役割 |

| 水切り板金 | 外壁や屋根の取り合い部に加工取り付けされる金属製の水切り。板金業者が施工 |

| ガルバリウム鋼板 | 水切りや外壁材で広く用いられる耐久性の高い鋼板。軽量で錆びにくい |

| ケラバ | 屋根側面の端部。「ケラバ水切り」など専用の部材が設けられる部分 |

| サッシ水切り | 窓枠の下部についている小さな金物。サッシから外壁へ雨水を導いて排水する機能 |

| フラッシング | 水密・防水を目的とした板金加工全般。水切り目的で多用される |

| 換気口付水切り | 基礎や外壁下端部の換気と水切りを両立させる部材。通気性と防水性を同時に確保 |

| 後付け水切り | 既存の建物に追加で設置できる水切り部材。外壁やサッシ部分のリフォーム時に使用 |

水切りに関する部材選定や施工上のポイント・納まりは、住宅の長寿命化や美観、機能性に直結します。主要な国内メーカーのカタログや寸法対応製品、部位別の選定も検討材料となります。建築金物の専門業者への相談も有効です。